|

||

|

|

Fische

gelten als Messgeräte für Wasserverschmutzungen, da es Fischarten

gibt, die sehr empfindlich auf bestimmte Chemikalien reagieren und

Gifte um eine weit höhere Konzentration als im Wasser in ihrem Körper

speichern. Da die Fische nur mit eingeschränkten Möglichkeiten vor

den gefährlichen Stoffen flüchten können, wirkt sich eine Veränderung

in erster Linie auf die Fische aus. In diesem Sinne ist es interessant

sich mit der veränderten Wasserqualität zu befassen.

Hier haben wir uns

auf die letzten 50 Jahre beschränkt, da wir von vorher keine schriftlichen

oder mündlichen Quellen gefunden haben.

In der Broschüre,

„Der Rhein Gestern, Heute, Morgen“ [1] wird die Entwicklung der

Wasserqualität des Rheins von 1947 bis 1997 dargestellt. In den Jahren, die unmittelbar

nach dem Krieg folgten, dachte man allein an das Überleben. Die Städte

waren verwüstet, Brücken waren zerstört und der Schiffsverkehr war

behindert. Die Menschen in Rheinland-Pfalz litten Not und noch bis

Ende der 50er Jahre herrschte Armut. Dadurch, dass Wirtschaft, Industrie

und Verkehr nur langsam wuchsen, gab es auch keine schwerwiegende

ökologische Belastung für den Rhein. Man konnte bedenkenlos in ihm

schwimmen und Fische sowie Kleinlebewesen gab es genügend.

[2] Bereits für 1955 lassen sich

punktuelle Belastungen nachweisen. Vor allem unterhalb der industriellen

Einleitungen registrierte man große Verschmutzungen. Zum Beispiel

wurden Säurehaltige Abwässer eingeleitet. Vorwiegend war die Gegend

um Mannheim und Ludwigshafen durch die Ableitungen der Zellstofffabriken

belastet, so dass sogar die Netze der Berufsfischer verstopften. Die

Firmen bezahlten den Fischern als Entschädigung Nylonnetze, die nicht

so leicht verstopften. Aber auch der Rheinabschnitt um Mainz war sehr

stark verschmutzt. Wiederaufbau und wirtschaftlicher Aufschwung standen

an erster Stelle, so dass sich niemand mit der Abwasserproblematik

befasste. Es gab noch keine Gesetze und Regelung zum Gewässerschutz. [3] Bis 1972 hatte sich der Rhein

zu einer Kloake entwickelt. Fischsterben war an der Tagesordnung und

die lebenden Fische waren ungenießbar, so dass sie von den Fischern

nur schwierig verkauft werden konnten. Im Jahre 1971 verendeten sogar

sämtliche Fische von der Mainmündung bis nach Köln. Die Belastung

war so hoch, dass es zeitweise im Rhein bei Koblenz gar keinen Sauerstoff

mehr gab. Die übermäßig verschmutzten Bereiche lagen zwischen Ludwigshafen

und Mainz. Nur einige Abwassertolerante Kleinlebewesen lebten noch

in diesem Abschnitt. [4]

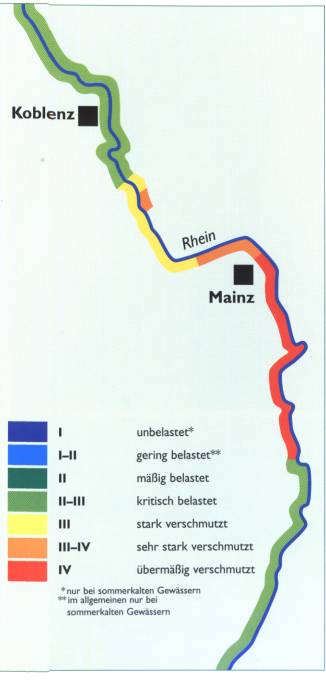

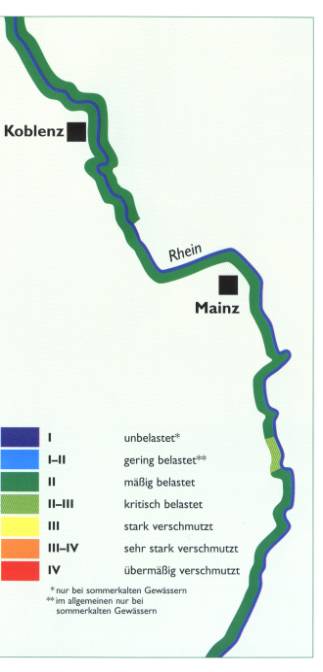

Bereits seit den 60er Jahren gab das

Erscheinungsbild des Rheins Anlass zu erheblicher Sorge. Um den Zustand

der Gewässer darstellen zu können, wurde 1974 eine „Gewässergütekarte

der Bundesrepublik Deutschland“ eingeführt,

so dass Veränderungen festgestellt und bewertet werden konnten. Die

Qualität wird in sieben Stufen unterteilt:

Güteklasse

I= unbelastet bis sehr

gering belastet Güteklasse

I-II= gering belastet (große

Artenvielfalt) Güteklasse II= mäßig belastet

(sehr große Artenvielfalt) Güteklasse II-III= kritisch

belastet (noch ertragreiches Fischgewässer) Güteklasse III= stark verschmutzt

(mit periodischem Fischsterben ist zu rechnen) Güteklasse III-IV= sehr stark verschmutzt (Fische nicht auf Dauer

und dann nur örtlich begrenzt anzutreffen) Güteklasse IV = übermäßig verschmutzt (Fische fehlen; bei starker

toxischer Belastung biologische Verödung). [5]

Die Wasserbeschaffenheit des Rheins 1972. [6]

Bereits

schon 1976 schrieb die MAZ, dass der Sauerstoffgehalt bei mehr als

7 Milligramm pro Liter liegt, womit die Sättigungsgrenze erreicht

wurde und dass es seit 1972 in Rheinland- Pfalz 150 Kläranlagen gibt. [7] Auch wenn 1976 das Wasser im Rhein noch nicht

wieder gut war, so muß es zumindest etwas besser geworden sein. Bis 1984 wurden entscheidende Schritte

zur Verbesserung der Wasserqualität gemacht. Außer an einer kurzen

Strecke unterhalb von Ludwigshafen, war der Rheinabschnitt in Rheinland-Pfalz

nur noch mäßig belastet (Güteklasse II). |

|