Mata Hari, die schöne Spionin

In unseren Tagen wäre sie vielleicht ein Youtube-Star: Mata Hari. Margaretha Geertruide Zelle 1876 im niederländischen Leeurwarden geboren war als Mata Hari eine Meisterin darin, sich als Marke zu erfinden und zu verkaufen – eine Strategie, die bis heute nachwirkt. Auch heute, hundert Jahre nach ihrem Tod, ist sie noch ein Symbol für die Kombination aus Erotik und Spionage.

Alle Quellen sind sich einig und auch die Fotografien, die es von ihr gibt, lassen es erkennen: Mata Hari war eine schöne Frau mit dem gewissen Etwas. Einfallsreich erdachte sie sich einen Weg, ihre Schönheit und ihre Reize zum Überleben in einer von Männern dominierten Welt zu nutzen. Doch dieser Weg endete vor den Gewehrläufen französischer Soldaten auf einem Feld in der Nähe des Schloss Vincennes. Dort wurde sie am 15. Oktober 1917 als deutsche Spionin erschossen.

Geboren wurde sie gut vierzig Jahre zuvor als Tochter eines Hutmachers, der durch Spekulationen immer wieder mal Zeiten des Wohlstands erlebte. Von ihrem Vater hatte sie ein gewisses schauspielerisches Talent mitbekommen – und vielleicht auch eines im Hochstapeln. Als es ihrem Vater schließlich dauerhaft an Geld fehlte, sollte Margaretha auf eigenen Beinen stehen und mit 15 Jahren in einem pädagogischen Institut Kindererziehung lernen, doch hatte sie dafür nach Aussagen aller, die sie kannten, überhaupt kein Talent.

Es gab nur einen Ausweg aus dieser Situation: Eine Eheschließung mit einem wohlhabenden Mann. Margaretha antwortete auf eine Heiratsanzeige und heiratete den sehr viel älteren Offizier Campbell MacLeod. Mit ihm ging sie in die niederländische Kolonie Ostindien (Indonesien). Die indonesische Kultur sog sie fasziniert auf, doch die Ehe scheiterte. Von den zwei gemeinsamen Kindern starb noch eines aufgrund einer Vergiftung in Asien, das andere kehrte mit den Eltern 1903 nach Europa zurück und lebte nach der Ehe-Scheidung beim Vater.

Erfolgreich Träume verkaufen

Und was machte Margaretha? Sie ging nach Paris – ohne Geld, ohne Ausbildung, ohne Familie. Doch hier bewies sich ihr Talent. Sie erfand sich völlig neu und wurde zu einer Kunstfigur: zu Mata Hari, einer Prinzessin aus Java. Mit ihrem neuartigen, exotisch anmutenden Schleiertanz, der die kolonialen, erotischen Phantasien der weißen Männer bediente, wurde sie in Paris bald ein Star. Ein paar Jahre konnte sie gut davon leben, zumal sich Mäzene fanden, die sie auch außerhalb der Bühne unterstützten. Ihre Tanzart wurde bald von anderen Frauen kopiert. Mata Hari war mehr und mehr darauf angewiesen, auch ihre Gunst zu verkaufen.

Als 1914 der Erste Weltkrieg begann, brach Mata Hari ihre Tournee in Deutschland ab. Als Bürgerin eines neutralen Staates konnte sie auch in den folgenden Jahren reisen und erschloss sich neue Geldquellen. Der französische Geheimdienst warb Mata Hari im September 1916 als Spionin an – sie sollte deutschen Offizieren Geheimnisse entlocken. Doch längst schon war die Tänzerin in den Diensten der Deutschen und horchte auch ihre Freunde bei den Alliierten aus. Im Februar 1917 wurde sie vom französischen Militär verhaftet und nach einem Schnellprozess hingerichtet.

Als Traum gelebt – als Sündenbock gestorben

Die Berichte, die Mata Hari den Geheimdiensten lieferte, enthielten kaum verwertbare Informationen. Dennoch musste sie ihren Einsatz als Doppelagentin mit dem Leben bezahlen. Und ihr Tod sollte zugleich auch als symbolische Handlung dienen: Sie musste als Spionin sterben, um dem französischen Volk Zuversicht zu geben. 1917 lief es für die französische Armee nicht gut, die Frühjahrsoffensiven am Chemin des Dames waren gescheitert, Meutereien hatten die Armee erschüttert. Und noch immer war kein entscheidender Sieg und damit auch kein Ende des schon drei Jahre dauernden Krieges in Sicht. Spione und geheime Agenten, die im Untergrund unerkannt gegen Frankreich arbeiteten waren eine willkommene Erklärung für den Misserfolg, die viele Anhänger fand. Wie schon 1914 in den ersten Monaten des Krieges entwickelte sich in Frankreich 1917 eine paranoide Angst vor Spionen. Deswegen wurde Mata Hari nach einem eintägigen Schnellverfahren verurteilt – alle sollten sehen, dass Frankreich gegen Spione vorging.

Die Gefahr, die von Spionen ausging war keine reine Erfindung. Der Erste Weltkrieg war auch ein Krieg der Geheimdienste. Wie in jedem modernen Krieg konnten Informationen kriegsentscheidend sein. Mata Hari hatte für die Deutschen und für die Franzosen spioniert – auch das macht einen Teil der Faszination aus, die von ihr ausgeht. In ihrem Leben vermischten sich „sex and suspense“, Erotik und Spannung – eine Mischung, mit der heute noch Agentenfilme weltweit erfolgreich sind.

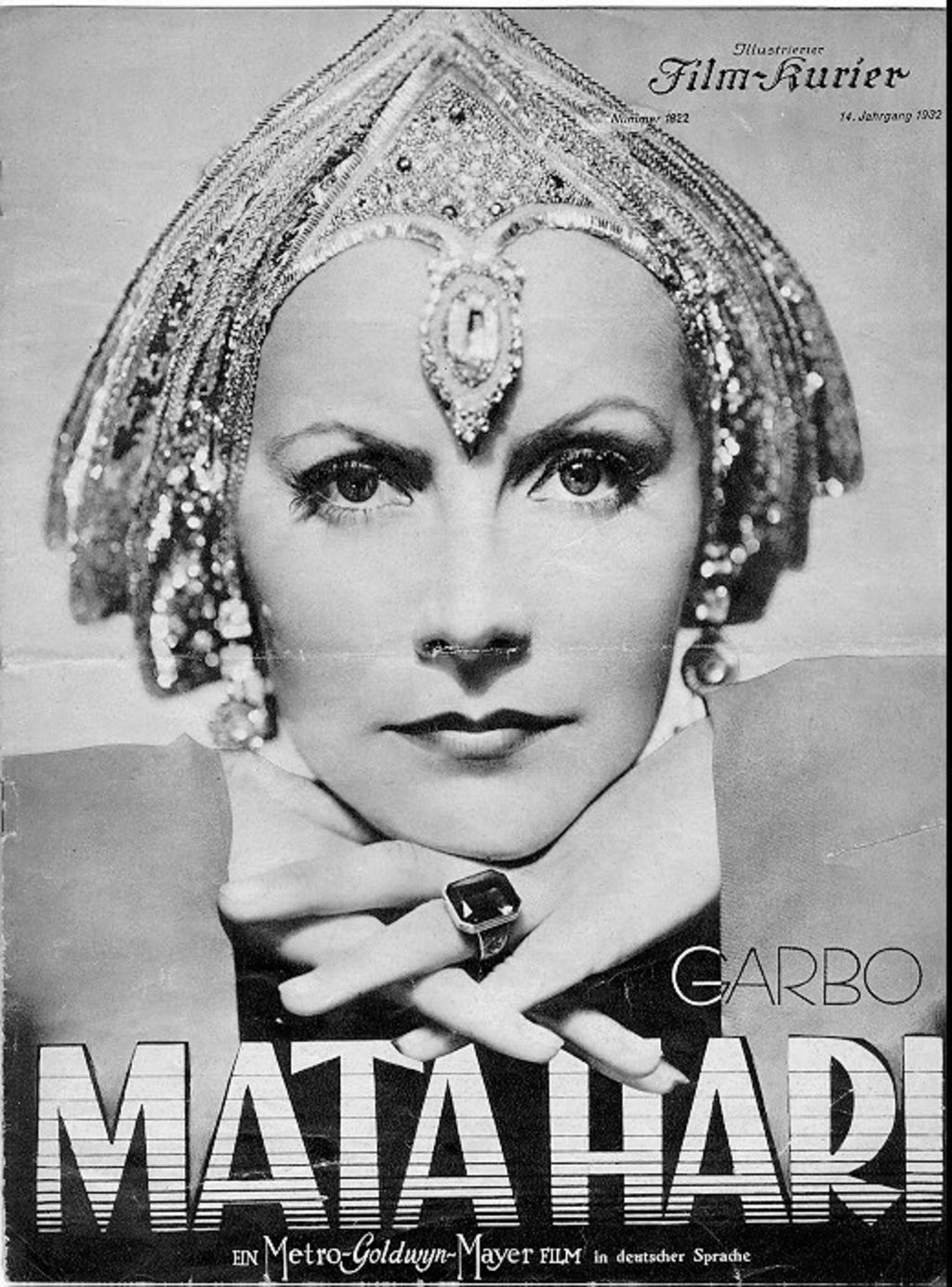

Das Bild der verführerischen Spionin, die ein riskantes Leben zwischen den Fronten führte, erwies sich dann auch stärker als der Tod. Erste Legenden entstanden unmittelbar nach ihrer Erschießung: Dank ihrer Verführungskraft sei sie dem Tod entronnen, so hieß es. Legendär wurde sie jedoch durch die Filme, die nach dem Krieg ihr Leben erzählten: 1920 ein deutscher Stummfilm mit Asta Nielsen, 1927 ein deutscher Tonfilm. Weltberühmt wurde Mata Hari durch den Film von 1932, in dem die „göttliche“ Greta Garbo die Spionin meisterhaft verkörperte.

Filmprogramm zum MGM-Film „Mata Hari“ mit Greta Garbo, Film-Kurier GmbH, Druck, Berlin, 1932 © DHM

Immer wieder wurde Mata Haris Leben neu erzählt. 1964 von Francois Truffaut im Drehbuch für den Film „Mata Hari – Agent H21“, der die fragile Persönlichkeit der von Jeanne Moreau gespielten Spionin in den Mittelpunkt stellte. 2017 wird sie als Frau dargestellt, die sich – genauso wie ihre Chefin im deutschen Geheimdienst, „Fräulein Doktor“, Elsbeth Schragmüller (1887-1940) – in einem Männerberuf durchsetzen muss, so etwa im Film „Tanz in den Tod“, der in diesem Sommer in der ARD lief.

Fest steht jedenfalls: Auch hundert Jahre nach ihrem Tod ist sie immer noch eine Legende.