Freunde der Aufklärung

Die Berliner Mittwochsgesellschaft (1783–1798)

Stephanie von Steinsdorff | 5. Februar 2025

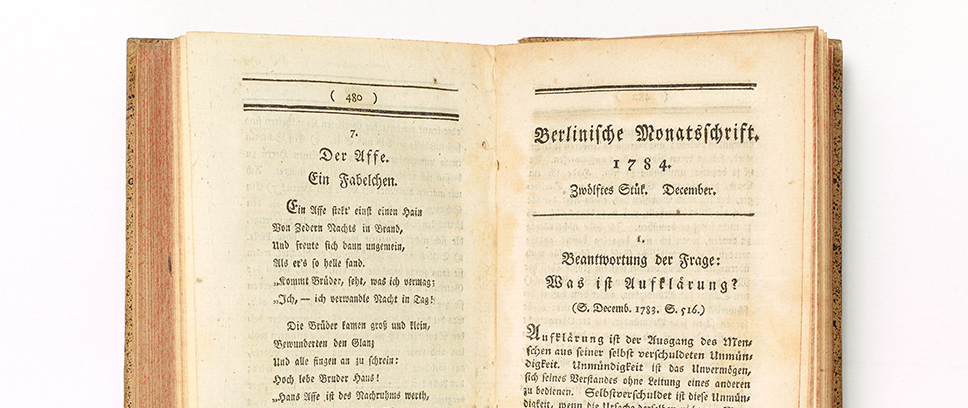

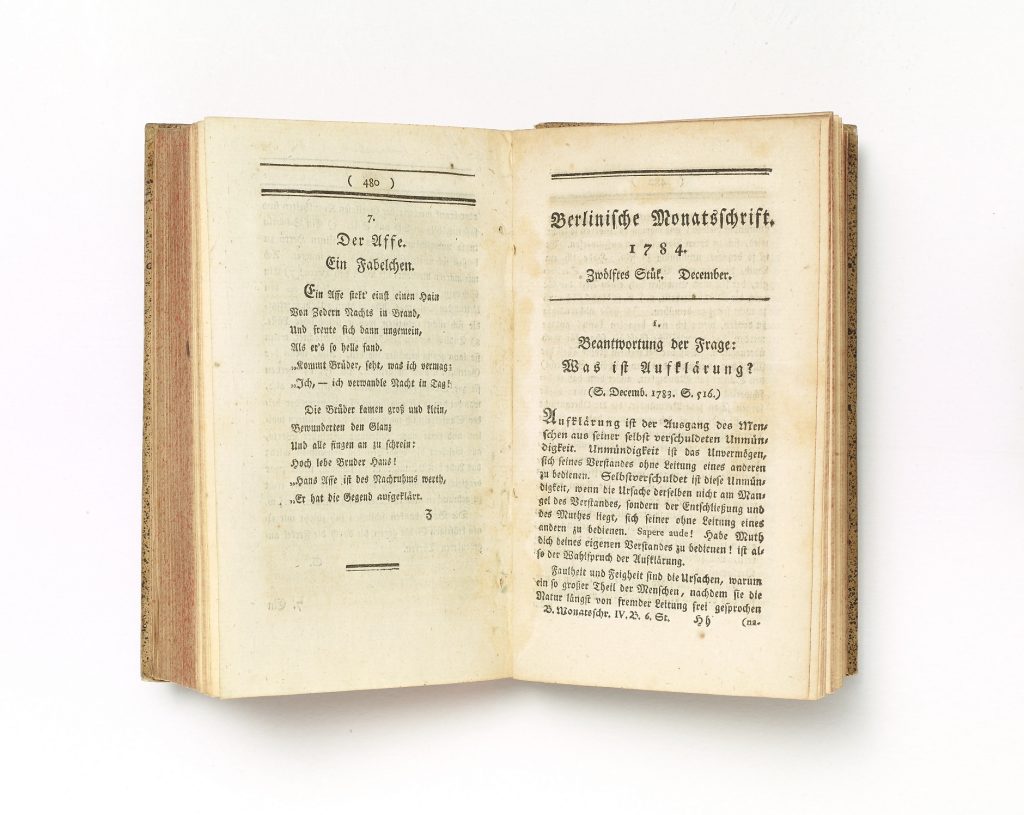

Die Frage „Was ist Aufklärung?” ist nicht nur titelgebend für die Ausstellung im DHM, ein Originaldruck der berühmten Antwort Kants auf diese Frage ist noch bis zum 6. April 2025 im Museum zu sehen. Kant veröffentlichte sie 1784 in der Berlinischen Monatsschrift. Die Zeitschrift war das schriftliche Sprachrohr der Berliner Mittwochsgesellschaft und ließ dadurch die Öffentlichkeit an den diskutierten Fragen teilhaben. Nahezu alle Mitglieder der Berliner Mittwochsgesellschaft publizierten regelmäßig in der Berlinischen Monatsschrift. Doch wer verbarg sich hinter der Berliner Mittwochsgesellschaft und was machte sie zu einem Projekt der Aufklärung? Zum Start der Diskussionsreihe im Namen der Berliner Mittwochsgesellschaft und begleitend zur Ausstellung geht Stephanie von Steinsdorff, wissenschaftliche Mitarbeiterin, diesen Fragen nach.

Kollektives Denken und Diskutieren war ihr gemeinsamer Weg, das Ziel eine „gegenseitige und gesellschaftliche Aufklärung“.[1] Die Mitglieder der Gesellschaft trafen sich ein bis zweimal im Monat bei einem der 24 festgelegten Mitglieder. Zu ihnen gehörten vor allem im Staatsdienst tätige Minister, Professoren, Juristen, Publizisten, Pädagogen, Philosophen und Theologen. Einige Namen der Mitglieder sind uns bis heute bekannt, wie Christian Wilhelm von Dohm (1751 – 1820), der sich in der Diskussion um die Gleichstellung der Juden bekannt gemacht hat, Friedrich Nicolai (1733 – 1811), dem Berliner Aufklärer, Schriftsteller und Verlagsbuchhändler oder Karl August von Struensee (1735 – 1804), der als Finanzpolitiker das aufklärerische Erbe in Form von Sozialreformen seines jüngeren Bruders Johann Friedrich Struensee (1737 – 1772) in Dänemark mitverantwortete. Das Ehrenmitglied der Gesellschaft zählt zu den bekanntesten Figuren der Berliner Aufklärung: Moses Mendelssohn (1729 – 1786). Ihm wurde als Jude trotz seines schon damals hohen Bekanntheitsgrads vom preußischen König Friedrich II. die Aufnahme in der Königlichen Akademie der Wissenschaften verwehrt, obwohl einige der Akademiemitglieder seine Aufnahme befürworteten.[2] Die Mittwochsgesellschaft erkannte Mendelssohn also nicht nur als Mitglied an, sondern persistierte auf seine besonderen Status als Ehrenmitglied, was als Widerstandsreaktion der Mittwochsgesellschaft auf die königliche Anordnung der Ausgrenzung gelesen werden kann.

Die Mitglieder der Gesellschaft bezeichneten sich selbst als Freunde der „gesunden Vernunft und des schlichten Menschenverstands“[3], oder auch als „Gesellschaft der Freunde der Aufklärung“[4], die in einem geschützten Raum über gesellschaftspolitische Themen ins Gespräch kommen wollten und dabei die Selbstaufklärung zum erklärten Ziel hatten. Die Art des Diskutierens sollte „freimüthig und dreist, obgleich immer bescheiden“[5] sein. Der vertraute Kreis bot die Sicherheit, auch über unangenehme Themen konfliktreiche Gespräche miteinander führen zu können:

„Den Gesellschaftsmitgliedern bot sich hier die Möglichkeit, auch einen unausgereiften Gedanken zur Diskussion zu stellen, ihn der ,unparteyischen Prüfung [der Freunde] zu unterwerfen‘, ihn ,durch die Gegeneinanderstellung verschiedener Meinungen, deutlicher zu denken und von allen Seiten zu betrachten‘ und sich auf diese Weise durch ‚freundschaftlichen Gedankenwechsel […] wechselseitig den Geist aufzuklären‘.“[6]

Gegenstand der Diskussionen war „alles was Erkenntnis und Wissenschaft heißt“[7], insbesondere philosophische Fragestellungen, wobei fach- und praxisbezogene Diskussionen vermieden werden sollten.[8] Die Diskussionen blieben innerhalb des Kreises, sollten geheim gehalten werden, um eine freie Diskussion zu ermöglichen, denn es herrschte eine „vollkommene Tolerantz aller Meinungen, selbst derer, die ungereimt scheinen möchten.“[9]

Im Gründungsstatut von 1783 war der Ablauf der Sitzungen geregelt: „[nach] einem möglichst knappen Vortrag sollte eine disziplinierte Diskussion folgen, in der die Teilnehmer […] nach der Sitzordnung zu Worte kamen. Die Zusammenkunft begann um 6 Uhr, ein gemeinsames Abendessen um 8 beschloß sie.“[10]

Mit heutigem Vokabular würde man die Mittwochsgesellschaft vielleicht als einen vorpolitischen, aber auch exklusiven Raum einer regen Debattenkultur bezeichnen können. Allerdings handelte es sich hierbei gewiss im Gegensatz zu Teegesellschaften und Salons um einen reinen Gelehrtenzirkel, an dem ausschließlich im Staatsdienst tätige Männer teilnahmen. Marcus Herz knüpfte an die Tradition der Berliner Mittwochsgesellschaft an, indem er um 1800 zunächst eine wissenschaftlich ausgerichtete Mittwochsgesellschaft unterhielt, aus der Frauen ebenso ausgeschlossen waren. Seine emanzipierte Ehefrau Henriette Herz gründete daraufhin eine eigene Gesellschaft, welche sie auch noch nach dem Tod ihres Mannes weiterführte. Im Gegensatz zur Mittwochsgesellschaft diskutierten hier neben Akademikern auch Nichtakademiker und Frauen miteinander.

Politischen, aufrührerischen Einfluss im Sinne der Aufklärung sprach der König Friedrich Wilhelm III. jedoch vor allem der Berliner Mittwochsgesellschaft zu. Nach dem königlichen „Edikt wegen Verhütung und Bestrafung geheimer Verbindungen”vom 20. Oktober 1798 sah sich die Berliner Mittwochsgesellschaft gezwungen, sich noch im selben Jahr aufzulösen.

Die gleichnamige Diskussionsreihe im DHM knüpft an diese Tradition an und lädt bis zum 2. April 2025 alle zwei Wochen zur Berliner Mittwochsgesellschaft ein. Im Gegensatz zu damals obliegen die Diskussionsgegenstände keiner Diskretion und es sind hier alle willkommen, die Interesse haben, sich mit Expert*innen zu gesellschaftspolitischen Themen wie Frieden, Mündigkeit, Revolution und Rechtsstaat auszutauschen.

[1] Günter Birtsch (2003). Die Berliner Mittwochsgesellschaft. In: Formen der Geselligkeit in Nordwestdeutschland 1750 – 1820 Hrsg: Albrecht P.; Bödecker H.-E.; Hinrichs E., Berlin, Boston: Max Niemeyer Verlag, S. 424.

[2] Vgl. Christoph Schulte (2020). Von Moses bis Moses. Der jüdische Mendelssohn. Hannover: Wehrhahn Verlag. S. 17.

[3] Tholuck zitiert nach Birgit Nehren (1994). Aufklärung – Geheimhaltung – Publizität. Moses Mendelssohn und die Berliner Mittwochsgesellschaft. In: Moses Mendelssohn und die Kreise seiner Wirksamkeit, Hrsg: Albrecht, M. et al., Berlin, Boston: Max Niemeyer Verlag, S. 99.

[4] Birtsch, 2003, S. 423.

[5] Tholuck zitiert nach Nehren, 1994, S. 99.

[6] Nicolai, Ueber meine gelehrte Bildung, zitiert nach Nehren, S. 100.

[7] Tholuck zitiert nach Nehren, S. 99.

[8] Vgl. Birtsch, S. 425.

[9] Tholuck zitiert nach Nehren, S. 99.

[10] Birtsch, S. 424.