Ein Gespräch über die Aufklärung mit der literarischen Aufklärerin Angela Steidele

19. Februar 2025

„Die Aufklärung stand sich leider selbst auch bald auf dem Fuß. Aber zuvor hat sie uns die Instrumente des Denkens geschenkt.“

Angela Steidele hat in ihrem Roman Aufklärung sowohl Charakteristika und die Vielfältigkeit der Themen als auch die Motivik der Aufklärung durch die Gespräche und Gedanken der Figuren mit Liebe und Witz zwischen zwei Buchdeckeln untergebracht. Dabei hat sie zugleich auch etwas über unsere Gegenwart erzählt.

Stephanie von Steinsdorff sprach anlässlich der Ausstellung „Was ist Aufklärung? Fragen an das 18. Jahrhundert“ mit ihr über die literarische, philosophische und musikalische Kontrapunktik als Charakteristikum der Aufklärung, über Sprache allgemein, die „in ihrer Bedeutung nicht zu überschätzen ist“, über Emanzipation und darüber, dass man „falsch abbiegen kann“, so wie es im 19. Jahrhundert geschah und was das mit Aufklärung als auch mit unserer Gegenwart zu tun hat.

Stephanie von Steinsdorff: Frau Steidele, was fasziniert Sie am 18. Jahrhundert?

Angela Steidele: Ich bin in das 18. verliebt als das Jahrhundert der Weltweisheit, der Wissenschaften, des Optimismus und des Aufbruchs und der Bereitschaft zu neuem Denken. Und ich mag das 19. Jahrhundert nicht, denn man ist falsch abgebogen, hat die Frauen wieder zurückgedrängt, den Nationalstaat erfunden. Vieles Gute, an das wir heute anknüpfen können, hat mit dem 18. Jahrhundert zu tun, und das, was wir ablegen müssen, mit dem 19. Jahrhundert. Und das ist jetzt extrem vereinfacht gesagt, denn die Aufklärung stand sich leider selbst auch bald auf dem Fuß. Aber zuvor hat sie uns die Instrumente des Denkens geschenkt, mit denen wir erkennen können, warum sich die Aufklärung an sich selbst verraten hat. Und diesen Mehrwert des kritischen Denkens, das ist die Gabe, die uns das 18. Jahrhundert geschenkt hat und wo wir weiterdenken können.

Stephanie von Steinsdorff: An welcher Stelle wurde Ihrer Ansicht nach konkret falsch abgebogen?

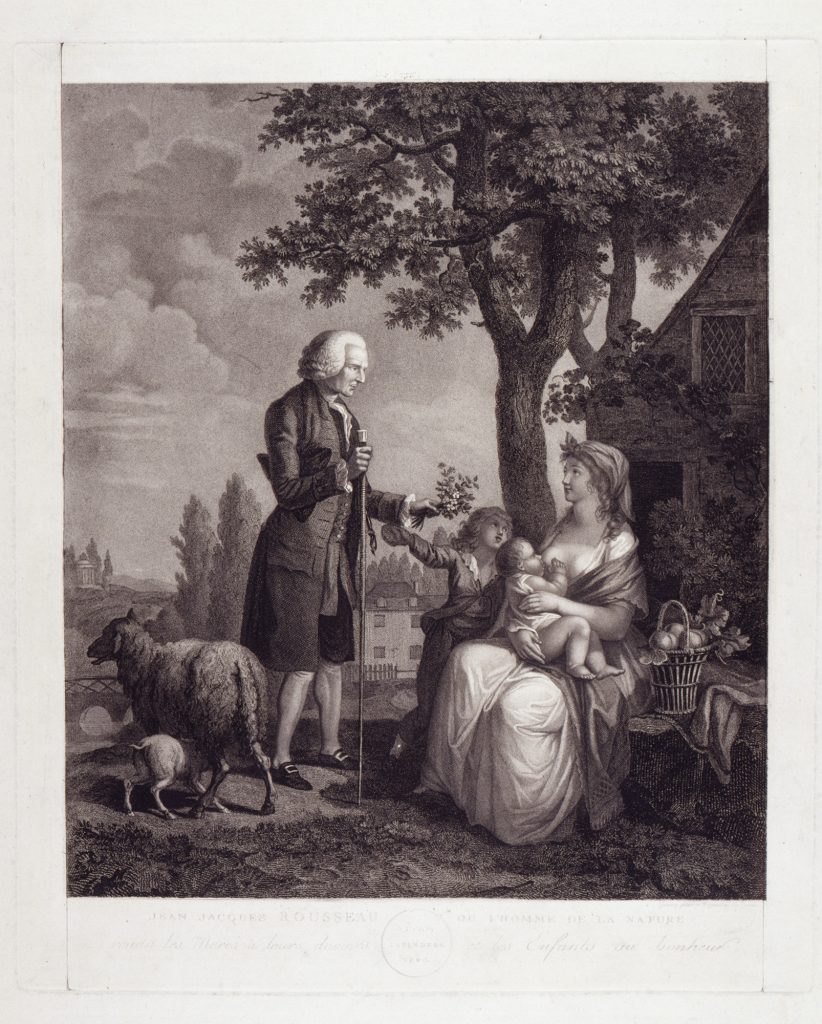

Angela Steidele: Eine entscheidende Zäsur markiert Rousseau: Mit der Säkularisation haben die männlichen Vertreter der Aufklärung gemerkt, dass ihnen das Argumentationsmaterial ausgegangen ist, warum die Frau dem Manne Untertan sein soll: Also wo kein Gott, da keine Eva, die Adam hinterher putzen und sein Heim schön machen muss – wie Rousseaus Sophie seinem Émile. Die frühe und mittlere Aufklärung dagegen kannte das Ideal des gebildeten Frauenzimmers. Für ein, zwei Generationen war das Fenster schon einmal offen und eine Emilie du Châtelet, eine Olympe de Gouges, eine Luise Gottsched konnten da durchblicken, oder eine Laura Bassi in Italien. Nach Rousseau und seinen Epigonen musste sich im 19. Jahrhundert dann jede publizierende Frau im Vorwort entschuldigen: Nein, nein, mein Mann ist gut versorgt, die Kinder sind glücklich, nachdem ich den Abwasch gemacht habe, in meinen letzten Mußestunden schreibe ich noch diesen Roman. Es ist quälend.

Stephanie von Steinsdorff: Johann Sebastian Bachs Musik beschreiben Sie in Ihrem Roman als Aufklärungsmusik, obwohl Bach herkömmlich als Barockmusiker bezeichnet wird. Trägt die Musik Bachs ein Merkmal, welches für die Aufklärung charakteristisch ist?

Angela Steidele: Ich verstehe Bach als Aufklärungsmusiker. Er hat etwa mit dem Wohltemperierten Klavier oder der Kunst der Fuge Abhandlungen vorgelegt, aber eben nicht in Worten, sondern in Tönen. Zentral dabei ist die Kontrapunktik, in der es nicht eine Hauptstimme gibt und der Rest begleitet nur, sondern alle Stimmen tragen zusammen den Gedanken der Musik vor: Mal tritt der Tenor vor, mal der Bass, mal der Sopran, mal ist das Duett der Mittelstimmen zentral. Und in diesem Ringen, Fragen, Antworten, Weiterdenken, Aufgreifen kann man eine musikalische Metapher der Aufklärung erkennen. Wir sind sehr an die Lichtmetapher gewöhnt, aber sie ist nur eine visuelle Metapher, die Kontrapunktik ist die musikalische Metapher der Aufklärung. Und mich hat Bachs Musik, also die Kontrapunktik, insbesondere auch zur Komposition des Romans selbst inspiriert, der ebenfalls kontrapunktisch, d. h. polyphon angelegt ist: vielstimmig, figurenreich; mit etlichen Szenen, in denen sehr viel geredet, diskutiert und der Gedanke gemeinsam vorangetragen wird. Der Roman hat auch keine ganz eindeutige Hauptfigur. Dorothea Bach meint zu Beginn, sie schreibt ein Buch über Luise Gottsched, aber eigentlich wird sie im Verlauf vielleicht sogar eher die Hauptfigur, zumal sie ganz gewiss die Hauptstimme führt als Ich-Erzählerin. Das sind alles Versuche einer literarischen Adaption der Kontrapunktik.

Stephanie von Steinsdorff: Warum wählten Sie für Ihren Roman die Zeit der Aufklärung und inwiefern spielt die Frauenperspektive eine besondere Rolle?

Angela Steidele: Ich singe und höre Bach mein ganzes Leben und schon und in meiner Dissertation vor bald 25 Jahren habe ich mich mit Luise Gottsched beschäftigt. Damals schon war mir klar: Johann Sebastian Bach und die Gottscheds lebten in Leipzig zur selben Zeit 30 Jahre lang nebeneinander. Zu einer Zeit, als Leipzig das Zentrum der deutschsprachigen Aufklärung war. Aber wir sind es so gewohnt, Bach als Barockkomponisten zu verstehen. Wie geht das zusammen? Wie passt die Matthäuspassion in die Aufklärung? Ich wusste, da steckt ein fantastischer Stoff, aber heben konnte ich ihn erst, als ich über unsere eigene Zeit verzweifelt bin, als mir die Neoirrationalismen, denen wir seit zehn, 15 Jahren ausgesetzt sind, begegneten. Vor 20 Jahren musste man nicht erklären,warum Impfungen sinnvoll sind. Wir waren im Gegenteil weltweit heilfroh, dass Krankheiten ausgerottet wurden. Und auf einmal müssen wir kostbare Lebenszeit dafür verwenden, um Dinge, die die Wissenschaft für uns geklärt hat, auf einmal nochmal zu begründen. – Für meinen Roman war mir klar, dass der sich nur aus der Sicht einer marginalisierten Figur schreiben ließ, die rausgefallen ist, die die Aufklärer nicht bedacht haben. Ich hätte etwa eine jüdische oder eine schwarze Perspektive wählen können, um über die Aufklärung nachzudenken und nicht deren Fehler zu repetieren. Ich habe mich jedoch für eine weibliche Figur entschieden, denn mir liegt der feministische Zugriff nah.

Stephanie von Steinsdorff: Die Ich-Erzählerin Dorothea Bach nimmt eine gegenläufige Ergänzungsstimme zur Erzählung von Johann Christoph Gottsched ein. Ist das Ausdruck eines Protests in literarischer Form?

Angela Steidele: Ja. Gottsched hat seine Ehe, sehr ungewöhnlich, als Gelehrtentandem geführt, nach heutigen Maßstäben müsste Luise Gottsched auf den Titelblättern seiner Bücher stehen. Gleichzeitig ist die Biografie, die er nach ihrem Tod über sie geschrieben hat, aus heutiger Sicht empörend, denn er schreibt mehr über sich als über seine Frau. Diese Empörung hatte auch mal die private Angela Steidele.

Stephanie von Steinsdorff: Durch das Gendern spannen Sie einen Bogen vom Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts zu heute. Warum wird in Ihrem Roman gegendert?

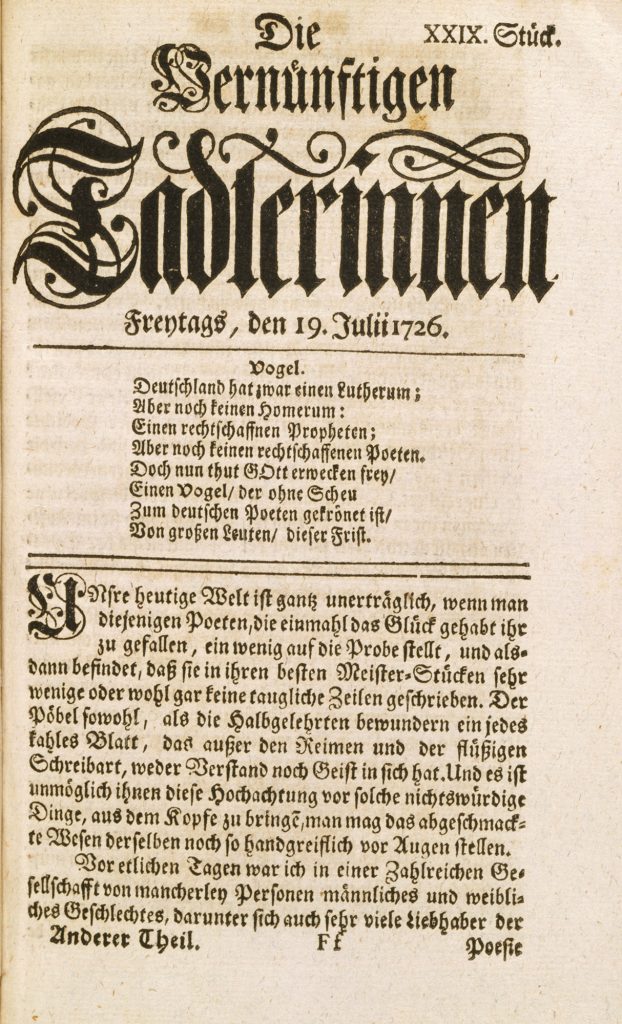

Angela Steidele: Sprache ist in ihrer Bedeutung überhaupt nicht zu überschätzen. Sprache als Verweissystem meint immer etwas anderes, sie steht nicht für sich und ist kein wertfreies Instrument. Für mich war es ein höllisches Vergnügen, unsere Zeit in der damaligen zu spiegeln, denn das 18. Jahrhundert hat mehr oder anders gegendert als wir, das darf man sich auf der Zunge zergehen lassen. Weibliche Nachnamen wie „Madame Gottschedin“, „Madame Bachin“, wurden gegendert. Das ist historische Wirklichkeit und die Stelle im Roman, wenn sich Christiana Mariana von Ziegler, Luise Gottsched und Dorothea Bach über den Sprachgebrauch in den „Vernünftigen Tadlerinnen“ streiten, das ist alles Original: „Verwandtinnen“ oder „Bekanntinnen“ sind Vokabeln, die ich dort gefunden habe. Das wollte ich in „Aufklärung. Ein Roman“ auch vermitteln: eine Freude am Sprechen. Freude am wohlwollenden Sprechen ist Freude am Denken und lasst es doch uns bitte im Guten tun, es ist möglich. Wenn Hass ins Spiel kommt, geht es nie um Sprache. Es geht immer um anderes.

Stephanie von Steinsdorff: Was bedeutet es in unserer heutigen Zeit an den Aufklärungsgedanken anzuknüpfen?

Angela Steidele: Wenn man die Ideale der Aufklärung ernst nimmt, dann müssen wir unsere Demokratie weiterentwickeln und wahrmachen, dass alle Menschen gleich sind. Leider erleben wir es gerade wieder, dass die Menschen ungleicher werden, weltweit, aber auch in unserer eigenen Gesellschaft. Da kann man sich traurige Inspiration im 18. Jahrhundert holen. Für mich gehört es zum Elend der Aufklärung: Aufklärer kämpfen gern gegen die Unvernunft, aber noch viel lieber kämpfen sie gegen andere Aufklärer. Hass ist keine Erfindung unserer Zeit, auch wenn er besondere Formen und Ausmaße angenommen hat. Aber sich gegenseitig bekriegen und sich die schlimmsten Pamphlete um die Ohren hauen, das konnten die Menschen leider damals auch schon. Das Medium und der Zugang zu Veröffentlichungsmöglichkeiten haben sich verändert, aber der Hass leider nicht.

Angela SteideleAngela Steidele denkt in Romanen, Biographien und Essays über Geschichte als Gegenwart nach, über Kunst als Wissenschaft und Liebe als Provokation. Wissenschaftlich recherchieren – literarisch schreiben ist ihr Markenzeichen. Ihr jüngstes Werk, Aufklärung. Ein Roman (2022), war für den Preis der Leipziger Buchmesse (Kategorie Belletristik) nominiert. 2023 erhielt sie für ihr gesamtes bisheriges Schaffen den Klopstock-Preis für neue Literatur. |