Von Bayeux bis zur Bastille: Festungsschlüssel als Zeichen des Friedens und der Revolution

Sven Lüken | 2. April 2025

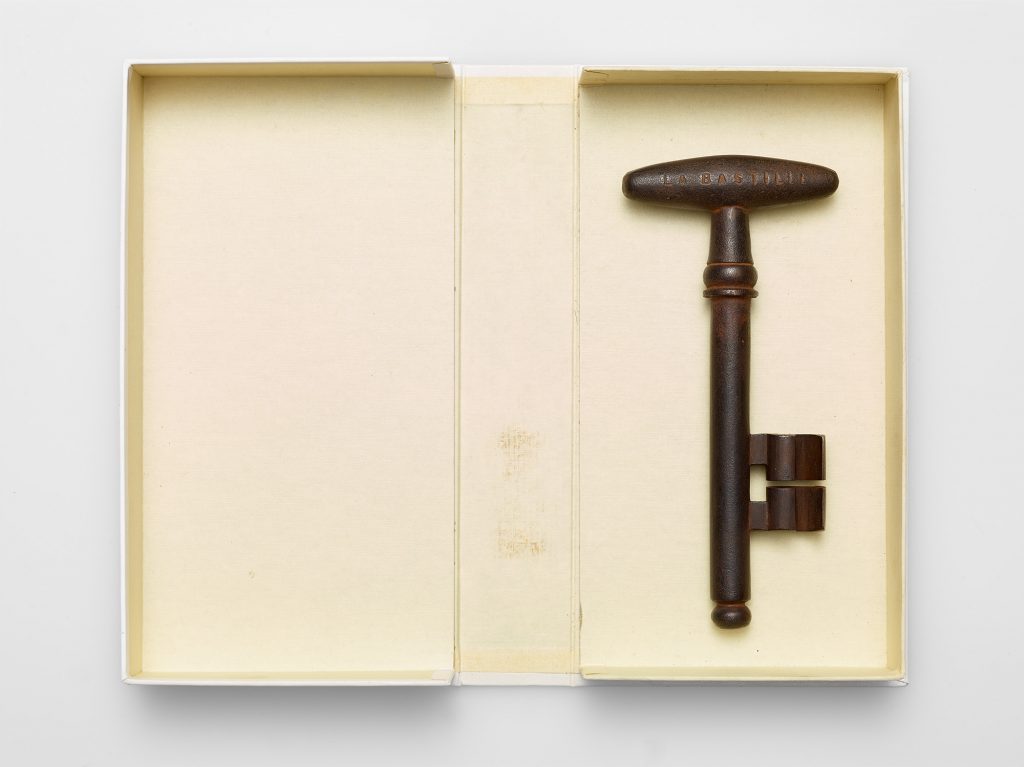

Als die Bastille am 14. Juli 1789 vom Volk gestürmt wurde, bekam der Kommandeur der Nationalgarde La Fayette einen Festungsschlüssel geschenkt. Eine Nachbildung des Schlüssels ist in der Ausstellung „Was ist Aufklärung? Fragen an das 18. Jahrhundert” zu sehen und weitere Festungsschlüssel befinden sich in der Sammlung des Deutschen Historischen Museums. Sven Lüken, Sammlungsleiter Militaria, erläutert die historische Bedeutung dieser Objekte.

Im Depot des Deutschen Historischen Museums werden viele Dinge aufbewahrt. Ganz einfach, weil sie noch da sind und eine Inventarnummer haben, auch wenn ihr augenblicklicher Nutzen unklar ist. Das ist üblich in Museen. Dazu gehört auch ein Blechschrank mit einer ganzen Schublade fein säuberlich aufgereihter Schlüssel, etwa 60 an der Zahl.

Die Dokumentation ist, wie auch so mancher Schlüssel, im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen, doch gibt es alte Inventare. Demnach waren es ganz überwiegend die Schlüssel zu den Toren nordfranzösischer Städte und Festungen, die im Zusammenhang der Feindseligkeiten des Krieges von Preußen gegen Frankreich in den Jahren 1870/71 zur Kapitulation gezwungen wurden. Nun war die 1701 gegründete preußische Armee schon vorher erfolgreich im Erobern von Festungen. Und hat nicht der große preußische Friedrich in Schlesien die eine oder andere Festungstür geöffnet? Doch von alldem hat sich nichts erhalten, weil 1760 österreichische und russische Truppen sowie 1806 Napoleons französische Armee das Zeughaus plünderten. Anders als zum Beispiel im französischen Armeemuseum in Paris sind es nach den Stürmen des 18. Jahrhunderts in Berlin erst wieder die Preußen, die 1864 im Krieg gegen Dänemark die Schlüssel der eroberten jütischen Festung Fredericia beibrachten. Nach 1870 ging es mit den eroberten französischen Festungen Schlag auf Schlag weiter. Die allermeisten kommen aus diesem Konflikt, der damit zeigt, wie hoch seine Bedeutung für das preußische Selbstverständnis war. Das wurde vor allem im Zweiten Kaiserreich erkennbar.

Was war das für ein Brauch, den wir noch kennen, wenn an Weiberfastnacht die Stadtschlüssel rheinischer Karnevalshochburgen vorrübergehend in die Hände der Närrinnen und Narren gegeben werden?

Das Kriegsglück wurde in Europa seit der Antike nicht nur in der offenen Feldschlacht gesucht. Bis in die Frühe Neuzeit stellt die Belagerung von Städten, Burgen und Festungen ein wesentliches Element des Krieges dar. Poliorketik hieß die Technik der Belagerung und sie kam einer Wissenschaft gleich. Der Bau von Befestigungen entwickelte sich ebenso wie Technik und Bau von Belagerungswerk weiter. Ein gewaltiger Sprung war das Auftreten von Belagerungsartillerie auf der Grundlage des neuerfundenen Schießpulvers seit dem 14. Jahrhundert. War es zunächst noch der Abschussknall, der Schrecken erregte, so perfektionierte der Bronzeguss der Geschütze die Zielgenauigkeit der Artillerie so, dass am Ende des 18. Jahrhunderts genau errechnet werden konnte, wann eine Festung sturmreif geschossen war und wann sie kapitulieren würde.

Das Wissen, die Erwartungen der beteiligten Menschen und deren gesellschaftliche sowie moralische Reife nahm an dieser Entwicklung nicht in gleichem Maße teil. In Altertum und Mittelalter wurden eroberte Festungen selbstverständlich den Eroberern zur Plünderung überlassen, nicht selten kam es dabei zu unvorstellbaren Grausamkeiten. Man wollte den Gegner schädigen und demütigen. Da kam jedes Mittel recht. Im Mittelalter war das Mordbrennen, das Anzünden der Dörfer des Feindes und das Hinwegführen seines Viehs Hauptaktivität im Krieg, bis zur Zerstörung ganzer Landstriche. Das Ende der ritterlich feudalen Heere und der Übergang zum Landsknechtsunwesen in der Zeit um 1500 ließ keine andere Möglichkeit. Mit der Maxime „Der Krieg ernährt den Krieg“ forderten noch die Landsknechte Wallensteins im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) den Besitz des Feindes als Kriegslohn. Das Plündern lag allen Heeren der Frühen Neuzeit in den Genen. Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts kannte im einst blühenden Mittteleuropa ganze Landstriche, die der Krieg auf Jahrzehnte ruiniert hatte.

Nur langsam gewannen Vorstellungen aus Humanismus und Aufklärung Raum, die einer Begrenzung des Kriegsgeschehens auf die unmittelbaren Teilnehmer das Wort redeten. Christentum und Kirche hatten immer Großmut gepredigt, die auch in Ausnahmefällen gewährt wurde. Doch erst mit der Zeit der fürstlichen Heere im 17. Jahrhundert entstand ein anderes Denken, das einen besiegten Feind nicht schädigen, sondern auf andere Weise dem Sieger zunutze machen wollte.

Ein Kriegsrecht entstand in manchen Heeren, das die „Manneszucht“ als Wertmaßstab kannte und Plünderungen verbot, so sich denn die Festungen ergeben hatten. Aus manchmal anarchischen Landsknechtsheeren wurden gedrillte fürstliche Armeen aus Berufssoldaten. Und die setzten ihre Kriegsrechte zur Disziplinierung der eigenen Truppen durch. Die nicht mit Plündern abgelenkte Armee in den gedrillten Fürstenheeren der Frühen Neuzeit hatte den höheren Kampfwert. Und so manch fürstlicher Feldherr dieser Zeit wusste das gewonnene Ansehen als aufgeklärter Heerführer zu schätzen, der den ökonomischen Mehrwert einer unzerstört und ungeplündert eroberten Ortschaft kannte.

Und so bekamen Festungen und befestigte Städte allmählich die Chance, ohne Plünderung davon zu kommen, so sie denn ordnungsgemäß kapituliert hatten. Dazu bedurfte es einer Kommunikation zwischen Belagerten und Belagerern, die schwierig war, denn gerade diese Kommunikation mit dem Feind sollte unterbunden werden. Nun kennen wir alle heute noch den Parlamentär, der mit der weißen Fahne in der Hand zwischen den Parteien „unterhandelt“. In der Vergangenheit gab es noch ein Utensil, mit dessen Hilfe man Botschaften versenden konnte. Nämlich den Schlüssel zu einer Befestigung.

Die Stadtmauern einer befestigten Stadt waren nur an den offenen oder verschlossenen Toren zu überwinden. An der Stadtmauer schied sich Stadt vom Land, das Recht der Stadt von dem des Landes, insofern waren Stadttore von Bedeutung. Dort waren Wappen angeschlagen und zeugten von der hier ausgeübten Herrschaft.

Die Schlüssel dieser Tore waren keine kleinen Sicherheitsschlüssel wie heute, sondern hatten eher das Format von Kirchenschlüsseln. Da lag es nahe, mit Hilfe dieser Schlüssel zu kommunizieren, sie dem Gegner anzubieten und damit die eigene Stadt zur „offenen“ Stadt zu machen. Zahlreiche Darstellungen der Kunstgeschichte thematisieren den Schlüssel in der Belagerung. Bei dem um 1077 entstandenen Teppich von Bayeux, der die Eroberung Englands 1066 durch Wilhelm den Eroberer und sein vorheriges Wirken in Nordfrankreich schildert, wird die Belagerung der Burg Dinan beendet, indem die Belagerten an einem Spieß ein Paar Schlüssel hinausgeben. Die aber wohl bekannteste Darstellung einer Schlüsselübergabe ist die von dem spanischen Maler Diego Velázquez, der den niederländischen Stadtkommandanten von Nassau 1625 an den höflich entgegenkommenden Oberbefehlshaber der spanischen Armee Ambrosio Spinola treten lässt, um die Festungsschlüssel zu übergeben. Obwohl die umstehenden spanischen Soldaten zur Plünderung bereitstehen, findet diese nicht statt: der Wechsel der Schlüssel verhindert die Erstürmung und hegt die Gewalt ein.

Ganz anders in der norddeutschen Metropole Magdeburg, die als protestantische Festung 1631 bei stetiger Gegenwehr von den Soldaten der Katholischen Liga eingenommen und drei Tage lang mit allen Konsequenzen geplündert wurde. Die Stadt war im Sturm genommen worden, eine Übergabe hatte es nicht gegeben, so dass offensichtlich ein Zusammenhang zwischen Schlüsselübergabe und Plünderung bestand.

Im 18. Jahrhundert scheinen Schlüsselübergaben zur Regel geworden sein. Seit 1787 rebellierte in den Österreichischen Niederlanden ein an althergebrachten Rechten interessiertes, konservatives und gegen die zentralistische und aufgeklärte Staatsverwaltung der habsburgischen Herrschaft eingestelltes Bürgertum. 1789 rückte eine kleine aufständische Brüsseler Armee in das umliegende Brabant ein, doch erstickte die Österreichische Armee den Aufstand im Keim, so dass es schon im Dezember 1790 zur Kapitulation kam – natürlich weit vor den Toren von Brüssel und mit Übergabe der Schlüssel, die dieses Mal stilvoll auf einem Tablett dargeboten wurden.

Dabei konnte das auch anders ausgehen. Am 14. Juli 1789 stürmte die Pariser Bevölkerung die Bastille, eine Bastion der Pariser Stadtbefestigung, die seit Jahrzehnten als unbefristetes staatliches Gewahrsam für aufklärerisch Gesinnte galt. Doch wider Erwarten waren kaum Gefangene vor Ort. Kommandant und Besatzung kapitulierten und übergaben die Festungsschlüssel, doch sollte ihnen das nichts nützen. Die Besatzung wurde gelyncht, der Kommandant enthauptet, die Festung sofort geschleift. Die Schlüssel gelangten in die Hände verdienter Offiziere, einer in die des Marquis de Lafayette, der als französischer Offizier gemeinsam mit George Washington im Unabhängigkeitskrieg um Amerikas Freiheit gefochten hatte. Sein Schlüssel gelangte auf Vermittlung des aufklärerischen Politikers Thomas Paine an George Washington, um fortan in dessen Landsitz als Souvenir des Freiheitskampfes zu dienen. Der Festungsschlüssel hatte einen Bedeutungswandel erfahren: vom Dokument eines militärischen Sieges zum Souvenir eines Ereignisses.

Am Anfang stand der Gebrauch im Mittelalter: Schlüssel von Burgtoren wurden ihren neuen Besitzern übergeben. Daraus wurde in der Neuzeit die zeremonielle Übergabe der Schlüssel belagerter Festungen an die Sieger. Sie wurde noch bis ins 19. Jahrhundert vollzogen. Für das beteiligte Militär waren die Schlüssel Dokumente eines Sieges, bei dem auf die Gewohnheitsrechte der Sieger großmütig verzichtet wurde. Die Schlüssel erhielt der siegreiche Belagerer und gab sie weiter an einen Ort, wo sie aufbewahrt und gegebenenfalls gezeigt werden konnten. Aus Siegesdokumenten wurden Souvenirs. In Frankreich bewahrt das Armeemuseum im Invalidenhaus solche Dokumente auf, in Preußen war dies das Zeughaus Unter den Linden.

|

|

Dr. Sven LükenDr. Sven Lüken ist Sammlungsleiter Militaria am Deutschen Historischen Museum. |