Wozu das denn? Zwei chemische Zeichnungen von Marie Lavoisier

Nina Markert | 12.12.2024

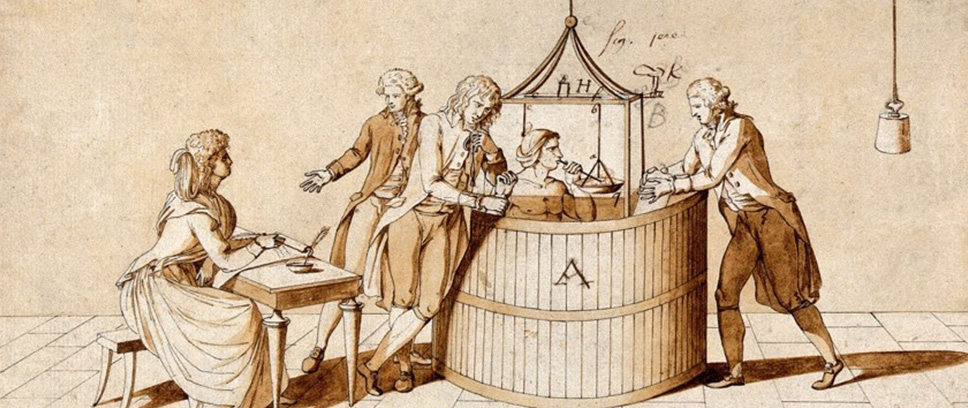

In einem überdimensionalen Fass sitzt ein Mann mit nacktem Oberköper und atmet in ein Rohr. Um ihn herum stehen drei weitere Männer: Einer misst den Puls des Sitzenden, der zweite ist am Fass zugange und der dritte spricht mit einer Frau, die – ausgestattet mit Feder und Papier – das Geschehen zu dokumentieren scheint. Was sich dahinter verbirgt erklärt Nina Markert, studentische Mitarbeiterin im Fachbereich Sonderausstellungen am DHM.

Denken wir an chemische Experimente, ruft dies Bilder von Menschen in Laborkitteln hervor, die mit Schutzbrillen und Pipetten an Reagenzgläsern hantieren. Kaum zu glauben also, dass die Zeichnung ein Chemielabor zeigt. Das dargestellte Experiment war Teil einer aufwändigen Versuchsreihe zur menschlichen Atmung, die der Chemiker Antoine Laurent de Lavoisier (1743–1794) in den frühen 1790er Jahren mit seinem jüngeren Kollegen Armand-Jean-François Seguin (1767–1835) in Paris durchführte. Protokollen zufolge diente Seguin dabei häufig als Versuchsperson und kann als der „Mann im Fass“ identifiziert werden. Bei den einander zugewandten Personen handelt es sich um das Ehepaar Lavoisier.[i] Antoine Lavoisier hatte sich bereits um die Bestimmung der Rolle des damals neu entdeckten Elements Sauerstoff bei Verbrennungsvorgängen verdient gemacht. Durch systematische und präzise Messungen wies er außerdem nach, dass das Gewicht von Stoffen bei chemischen Reaktionen gleichbleibt. Letztere Erkenntnis, die bis heute als Massenerhaltungssatz geläufig ist, formulierte er 1789 in seinem Hauptwerk Traité élémentaire de la chimie. Mit seinem ebenfalls im Traité beschriebenen System zur Bezeichnung chemischer Elemente gilt Antoine Lavoisier heute als Begründer der modernen Chemie.

Marie-Anne Pierrette Paulze Lavoisier (1758–1836) war die inoffizielle „Managerin“ des Labors. Wie für gutsituierte Frauen im 18. Jahrhundert typisch, eröffnete sich der Zugang zu Bildung und Wissenschaft für Marie Lavoisier vor allem durch das Experimentieren im häuslichen Umfeld. Nach der Heirat mit Antoine Lavoisier, bei der sie erst 13 Jahre alt war, wurde sie in die Laborarbeit eingeführt und lernte Englisch und Latein, um für ihren Mann wissenschaftliche Aufsätze übersetzen zu können. Seine Laborbücher sind durchzogen von ihrer Handschrift und detaillierten, maßstabsgetreuen Skizzen von Versuchsaufbauten und Instrumenten. Auf diese Weise trug sie zur Formulierung, Verbreitung und damit empirischen Überprüfbarkeit der Experimente bei – ein Gütekriterium, das wissenschaftliches Arbeiten bis heute prägt. [ii]

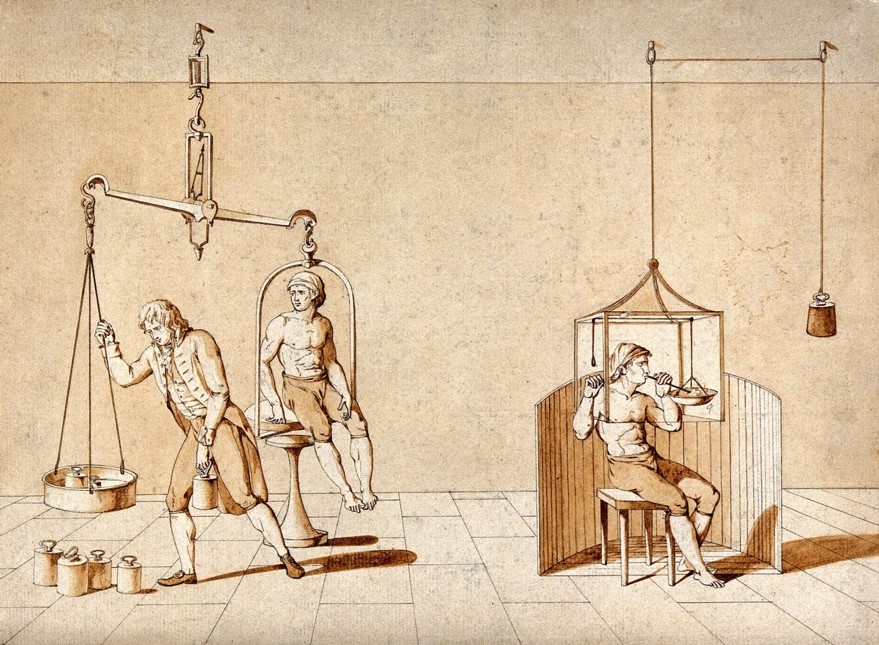

Die hier gezeigten Zeichnungen aus den 1790er Jahren werden ebenfalls Marie Lavoisier zugeschrieben. Sie zeugen von ihrer künstlerischen Ausbildung, dienten aber in erster Linie der Illustration der Aufsätze ihres Mannes zur Atmung, die gesammelt unter dem Titel Mémoires de physique et chimie publiziert werden sollten. Der Tod des Chemikers durch die Guillotine in den Wirren der Terrorherrschaft 1794 und ein darauffolgender Streit zwischen Marie Lavoisier und Armand Seguin über das Urheberrecht verhinderten eine offizielle Veröffentlichung jedoch. 1805 brachte Marie das Werk schließlich ohne Anerkennung von Seguins Mitarbeit und ohne Illustrationen, die diese Mitarbeit offenbart hätten, in Umlauf.[iii] Eine exakte Beschreibung der Zeichnungen ist somit nicht überliefert und der genaue Ablauf der Experimente bleibt rätselhaft. Ziel der Chemiker war es – so viel kann aus anderen Quellen abgeleitet werden – eine Theorie zu entwickeln, die den Prozess der Atmung in einem biologischen Zusammenhang erklärte. Dazu versuchten sie unter anderem, den Sauerstoffverbrauch und den Kohlendioxidausstoß während der Atmung zu quantifizieren. Letzteres geschah durch das gezielte Ausatmen in eine Schale mit Kalklösung. Die Reaktion der Lösung mit Kohlendioxid erzeugte Kalk, der anschließend gewogen werden konnte. Seguin selbst wurde vor und nach jedem Experiment gewogen, um die Menge des durch die Atmung verbrauchten Wasserstoffs zu messen.[iv] Dass bei der Atmung die körperliche Anstrengung einen Einfluss auf den Sauerstoffverbrauch und letztlich auf die Nahrungsverbrennung hat, erkannten Antoine Lavoisier und Seguin auch und deuteten damit bereits auf Fragen der Stoffwechselbiochemie hin.[v]

Wenn das Ehepaar Lavoisier nicht im Labor arbeitete, veranstalteten sie gemeinsam einen Salon, in dem Experimente und Instrumente vorgeführt und aktuelle Theorien diskutiert wurden. Der Bericht eines Gastes aus dem Jahr 1787 legt nahe, dass Marie Lavoisier dort als „wissenschaftliche Dame“[vi] wahrgenommen wurde. Neben Tee und Kaffee, die sie im Salon servierte, seien „ihre Ausführungen über Herrn Kirwans Aufsatz über das Phlogiston, den sie aus dem Englischen übersetzt, und über andere Themen, die eine Frau mit Verstand, die mit ihrem Mann in seinem Laboratorium arbeitet, auszuschmücken weiß, die beste Mahlzeit“[vii] gewesen. Aus verstreuten Zeugnissen wie diesem lässt sich ein Bild der wissenschaftlichen Arbeit von Frauen im 18. Jahrhundert gewinnen. Da die Veröffentlichungen Antoine Lavoisiers den Beitrag seiner Frau nicht erwähnen, erhalten ihre Zeichnungen eine besondere Bedeutung. Ihr Wirken ist für die Nachwelt dokumentiert.

Nach dem Tod ihres Mannes führte Marie Lavoisier die Diskussions- und Experimentierabende fort und verwaltete die üppige Instrumentensammlung, die nun im Musée des Arts et Métiers in Paris aufbewahrt wird. Eine der Präzisionswaagen, die zwischen 1768 und 1789 im Labor Lavoisiers genutzt wurde, ist bis zum 6. April 2025 in der Ausstellung „Was ist Aufklärung? Fragen an das 18. Jahrhundert“ im Deutschen Historischen Museum zu sehen.

[i] Vgl. Marco Beretta, Imaging the Experiments on Respiration and Transpiration of Lavoisier and Seguin. Two Unknown Drawings by Madame Lavoisier, in: Nuncios 27 (2012), S. 163–191, hier: S. 188.

[ii] Die Reproduzierbarkeit der Experimente hatte ihre praktischen Grenzen: Die kostbaren Instrumente waren für die wenigsten Wissenschaftsbegeisterten erschwinglich. Antoine Lavoisier konnte sich das Experimentieren nur durch seine Arbeit als königlicher Steuereintreiber leisten.

[iii] Vgl. Beretta, S. 191.

[iv] Vgl. Ebd., S. 188.

[v] Vgl. Philipp Ball, Experimente. Die Chemie der Atmung, online-Artikel vom 03.07.2024, URL: https://www.haupt.ch/magazin/natur/experimente/?srsltid=AfmBOoqTG-8N0ynOYmdiCEDIizO_ImAkWAhy87vV5IbiskxJhBH-0ZSd, Zugriff am: 11.11.2024.

[vi] Arthur Young, Travels During the Years 1787, 1788 and 1789, London 1792, S. 64f. Zit. nach: Marco Beretta/Paolo Brenni, The Arsenal of Eighteenth-Century Chemistry. The Laboratories of Antoine Laurent Lavoisier, Leiden/Boston 2022, S. 67.

[vii] Ebd. [Übersetzung aus dem Englischen Nina Markert] Der Aufsatz von Richard Kirwan (1733–1812) beinhaltet Ideen, die Lavoisier mit seinen Versuchen widerlegen konnte.

|

|

Nina MarkertNina Markert ist studentische Mitarbeiterin im Fachbereich Sonderausstellungen am Deutschen Historischen Museum. |