Barrieren abbauen auf bewährten und neuen Wegen

Inklusion in der Ausstellung „Was ist Aufklärung? Fragen an das 18. Jahrhundert”

Verena Günther und Brigitte Vogel | 26. März 2025

Die Vision, das DHM zu einem „Museum für Alle” zu machen, wird bei der Ausstellung „Was ist Aufklärung? Fragen an das 18. Jahrhundert” auf bewährten und neuen Wegen beschritten. Verena Günther und Brigitte Vogel vom Fachbereich Bildung und Vermittlung berichten über die barrierefreien Zugänge zur Ausstellung.

Seit über zehn Jahren arbeitet das Deutsche Historische Museum (DHM) daran, Barrieren abzubauen und inklusive Angebote zu schaffen. Dabei stehen das Leitmotiv und das Ziel, kulturelle Teilhabe als Menschenrecht ernst zu nehmen, immer an erster Stelle. Mit diesen Bemühungen ist das Haus eine wichtige Referenz für nationale und internationale Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen, die die kulturelle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen fordern. Interessierte aus dem In- und Ausland – wie aus Japan, Indien, Österreich, Großbritannien u.a. – besuchten die Ausstellung „Was ist Aufklärung?” und tauschten sich mit den Expert*innen für inklusive Ausstellungen aus.

Partizipation von Schulklassen mit Förderschwerpunkten

Sieben multisensorische und interaktive Stationen, so genannte Inklusive Kommunikationsstationen bieten allen Besucher*innen die Gelegenheit, sich selbstständig ausgewählten Ausstellungsthemen tastend, hörend, riechend oder sehend zu nähern und damit einen Überblick über die Präsentation zu erhalten. Ein durch die Kulturstiftung des Bundes gefördertes Projekt ermöglichte die Konzeption inklusiver Vermittlungsansätze für Kinder und Jugendliche, die gemeinsam mit drei Schulen mit den Förderschwerpunkten „Geistige Entwicklung”, „Hören” und „Sehen” aus Berlin und Brandenburg entwickelt wurde. Klassen der Johann-August-Zeune-Schule für Blinde, der Wilhelm-von-Türk-Schule und der Finkenkrug-Schule beteiligten sich an dem mehrmonatigen Projekt, das neben der intensiven Auseinandersetzung mit Themen der Aufklärung auch Einblicke in die Museumsarbeit der Kolleg*innen des DHM aus den Bereichen Bildung und Vermittlung, Restaurierung und Registrar vorsah.

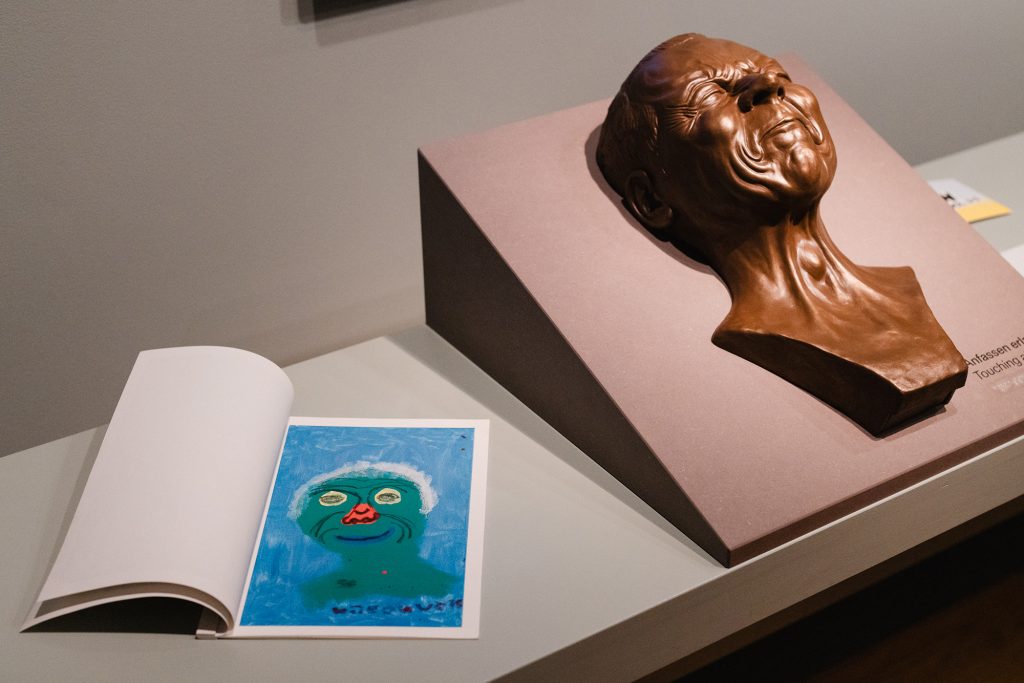

Die Schüler*innen machten sich mit Konzept, Themen und Objekten der Ausstellung vertraut. In mehreren Workshops mit dem DHM-Team erarbeiteten sie selbst kreative Beiträge, die Teil der Präsentation sind. Dazu gehören der Film „Streit im Kaffeehaus” in Deutscher Gebärdensprache und ein Hörspiel über das Leben von Dorothea von Rodde-Schlözer. Die Schüler*innen entschieden über die Inhalte, schrieben die Drehbücher und Skripte und traten schließlich selbst vor die Kamera und das Mikrofon. Andere Schüler*innen beschäftigten sich mit den „Charakterköpfen” von Franz Xaver Messerschmidt. Sie fertigten eigene künstlerische Interpretationen der Gefühle dieser ausdrucksstarken Büsten aus dem 18. Jahrhundert an, die ebenfalls in der Ausstellung gezeigt werden. Ein aufklärerisches Ordnungsschema der Natur erforschten wiederum Schüler*innen mit der Xylothek des Autodidakten Carl Schildbach. Sie gestalteten nach seinem Vorbild Holzbücher, die sie mit Bestandteilen des Holunders füllten. Ihre Erforschung der Pflanze mit allen Sinnen inspirierte die Konzeption einer Riechstation zum Holzbuch in der Ausstellung.

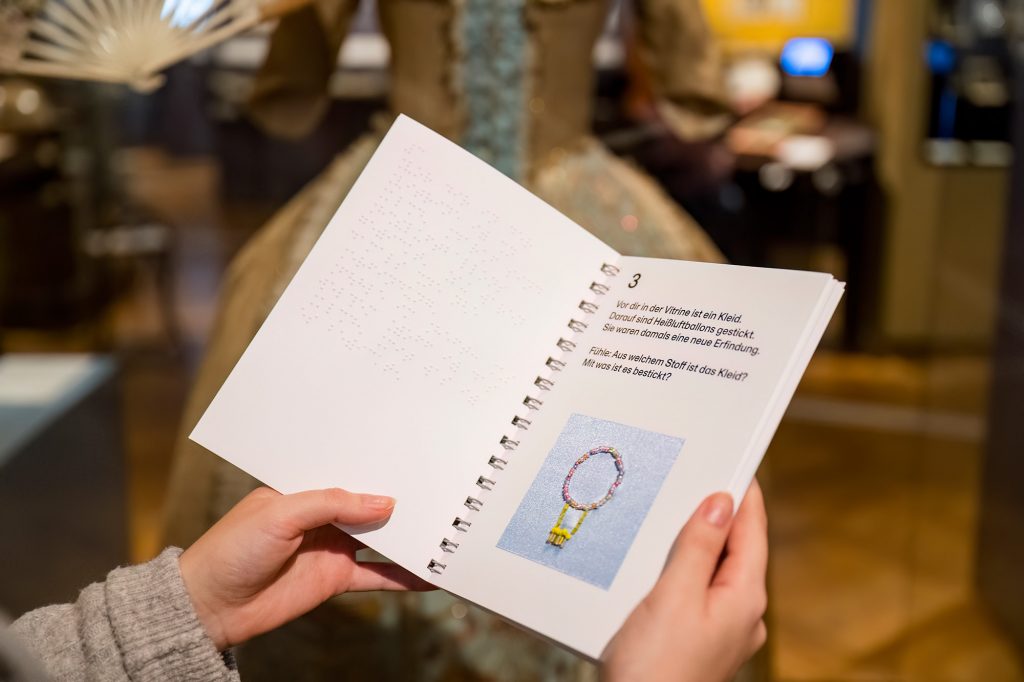

Die Schulkooperationen gaben auch wertvolle Impulse für die erstmalige Produktion eines inklusiven Ausstellungsheftes. Junge Museumsgäste ab acht Jahren können sich damit auf eine Entdeckungsreise mit allen Sinnen. Kontrastreiche Gestaltung, Einfache Sprache und eine Tastversion mit Brailleschrift, haptischen und auditiven Elementen machen wichtige Themen begreifbar. So können Kinder beispielsweise die Sonne als Symbol der Aufklärung ertasten oder erfahren, wie die Erfindung der Ballonfahrt die Neugier der damaligen Gesellschaft beflügelte.

Das DHM ein „Museum für Alle”

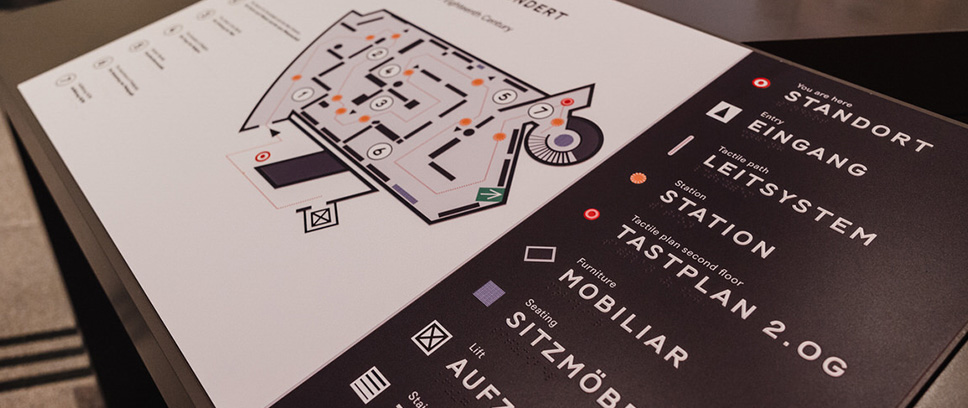

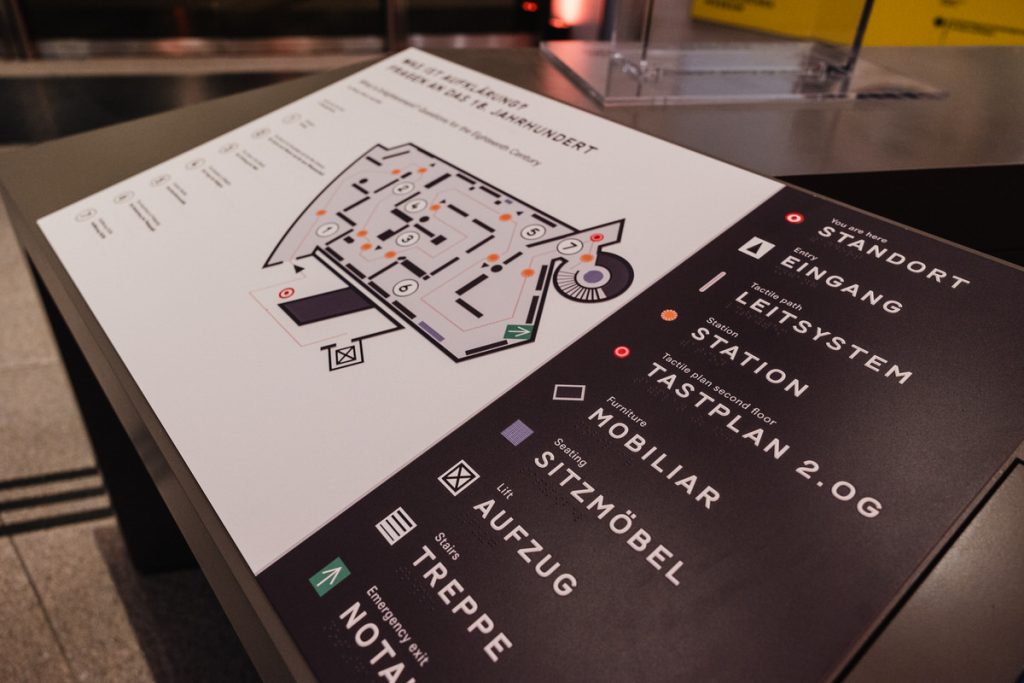

Die bewährte inklusive Ausstellungsgestaltung im DHM umfasst bauliche Maßnahmen wie das taktile Bodenleitsystem und Tastpläne der Ausstellungsräume ebenso wie variierende Präsentationshöhen von Ausstellungsstücken sowie die Unterfahrbarkeit von Vitrinen. Zentrales Element sind die so genannten Inklusive Kommunikationsstationen, die Inhalte interaktiv und multisensorisch für alle zugänglich machen. Wichtig dabei ist der Mehrwert für alle Besuchenden wie zum Beispiel das Betasten der Mimik des „Finsteren, düsteren Mann” von Franz Xaver Messerschmidt. Bei der Station können die eigenen Grimassen selbst im Spiegel betrachtet werden. Oder das Modell eines Blitzableiters dient als Beweis, wie durch Wiederholung der Erfolg eines Experiments herbeigeführt werden kann.

Alle Haupttexte und einzelne weitere Texte werden in Deutsch, Englisch, Leichter Sprache, Deutscher Gebärdensprache (DGS), Brailleschrift und Großschrift angeboten. Ergänzt werden diese durch Audiodeskriptionen sowie Texte in Großschrift für blinde und sehbehinderte Menschen.

Das DHM muss wie alle anderen Kultureinrichtungen auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich sein. Menschen sind nicht behindert, sondern sie werden durch Barrieren daran gehindert, aktiver Teil der Gesellschaft zu sein. Deswegen müssen sowohl physische Barrieren abgebaut als auch gesellschaftliche Vorurteile und Unsicherheiten überwunden werden.