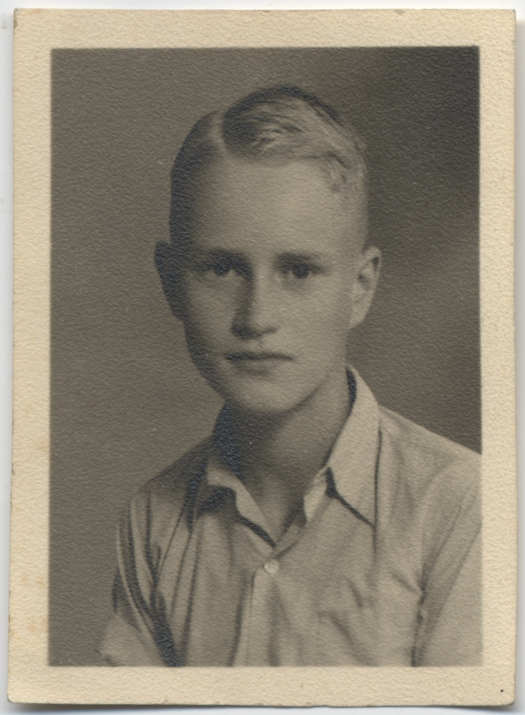

Dieser Eintrag stammt von Johannes Michalowsky (geboren 1931), Februar 2019:

Johannes Michalowsky wurde in Marburg geboren, die Schule begann er 1937 in Dresden, das Kriegsende erlebte er in Halle, im Sommer 1945 flüchtete er mit seiner Mutter nach Heidelberg. Johannes Michalowsky empfand die Kriegszeit zunächst unter dem Einfluss der nationalsozialistischen Propaganda als interessant, gegen Ende des Krieges wurde seine Sicht kritischer, was auch am Einfluss seiner Mutter gelegen habe, die dem 13-Jährigen zutraute, Nachrichten des Radiosenders Beromünster aus der Schweiz oder der britischen BBC zu hören.

Seine Eltern ließen sich im Krieg scheiden, die Mutter von Johannes Michalowsky holte anschließend ihr Abitur nach und studierte Medizin, sie promovierte 1946. Sein Vater war ebenfalls Mediziner und während des Zweiten Weltkriegs als Sanitätsoffizier in der Luftwaffe, nach dem Krieg wurde er Amtsarzt und Leiter der Bemusterungs-

kommission der Bundeswehr.

Hier erinnert sich Johannes Michalowsky an die Versorgungslage im Krieg und den Nachkriegsjahren:

Ich möchte betonen, daß diese Schilderung meine Erfahrungen widerspiegelt, Andere haben die Zeit sicher anders erlebt als ich. Insbesondere ist wichtig zu berücksichtigen, daß ich meine Nachkriegserfahrungen ausschließlich unter amerikanischem Besatzungsregime gesammelt habe. Das galt materiell als das humanste, während kulturell anscheinend die Briten in der Beurteilung am besten abschnitten.

Im Krieg und den ersten Jahren danach herrschte natürlich Knappheit und Mangel. Einen deutlichen Einschnitt gab es mit dem Kriegsende. Während es bis dahin trotz allem keine Not gab, begann das Hungern und Darben im Laufe des Jahres 1945. Das hört man auch aus Berichten anderer Zeitgenossen.

Am 1.9.1939 wurde schlagartig die Rationierung von Lebensmitteln eingeführt. Ich weiß noch, wie komisch ich es fand, daß man nun nicht mehr einfach Kartoffeln kaufen konnte. Der Herbst stand an, und es wurde pro Person für den Winter ein Zentner (50kg) Kartoffeln zugeteilt.

Und es gab nun Lebensmittelkarten. Die Organisation und Reglementierung fand ich sogar ganz reizvoll und interessant, und wenn sie für den Bezug von Nahrungsmitteln nicht so wichtig gewesen wären, hätten sie ein gutes Sammelobjekt abgeben können.

Noch vor wenigen Jahren habe ich im Heimatmuseum von Pfronten im Allgäu ganz zufällig echte Lebensmittelkarten aus den Kriegsjahren gesehen. Das war ein für mich überwältigender Anblick. Die Karten lagen in einem Bündel von Papieren ziemlich achtlos da. In meinen Augen hatten oder haben sie einen unschätzbaren Wert, dessen sich die Museumsbetreiber, da zu jung, gar nicht bewußt sind.

In den Anfangsjahren, ich schätze bis 1943 oder gar 1944, gab es für verschiedene Arten von Nahrungsmitteln verschiedene Kartenarten mit verschiedener Färbung. Sie bestanden aus einem Stammblock mit allgemeinen Informationen, z.B. das Gültigkeitsdatum von – bis, die Nummer der Zuteilungsperiode, Name und Anschrift des Bezugsberechtigten und einem Reichsadler mit Hakenkreuz. Eine Zuteilungsperiode betrug 4 Wochen, d.h. alle vier Wochen wurden von einer Bezugsscheinstelle neue Karten ausgegeben.

Um den zentralen Block herum waren die einzelnen Marken angeordnet, durch die die monatliche Zuteilung in einzelne Portionen aufgeteilt war – auf der Brotkarte z.B. gab es Abschnitte zu 1000, 500 und 50 Gramm. Vom Verkäufer wurden die Marken mit der Schere abgetrennt und gesammelt. Nach Ende einer Zuteilungsperiode mußte der Händler die eingenommenen Marken übersichtlich aufkleben – verwendet dazu wurden in der Regel Bögen von Zeitungspapier - und so bei der Zuteilungsbehörde abgeben. Dafür erhielt er dann für die nächste Periode die Bezugsberechtigung für die entsprechende Menge, ein Bäcker z.B. für Mehl.

Die Kartenbezeichnungen hatten alle das Präfix Reichs… So gab es die Reichsbrotkarte (rot), …fleischkarte (blau), …fettkarte (gelb), …milchkarte (grün), … nährmittelkarte (rosa), …eierkarte (weiß). Zeitweise gab es auch eine, soweit ich mich erinnere, eigene …weißbrotkarte. Später ging man zu einer einzigen Karte, einer Einheitskarte, über, auf der alle Sparten vereinigt waren. Wann das war weiß ich nicht mehr, es muß aber ziemlich spät, vielleicht 1944, gewesen sein.

Nicht alle Abschnitte auf den Karten berechtigten von vorneherein zum Bezug von irgendetwas. Manche waren so lange wertlos, bis sie „aufgerufen“ wurden. Das war dann der Fall, wenn aus irgend einem Grund mehr zur Verfügung stand als zugeteilt worden war oder wenn es einen besonderen Anlaß gab, vorzugsweise Ostern und Weihnachten. Man nannte das „Sonderzuteilung“. Der Aufruf erfolgte durch eine Bekanntmachung in der Zeitung. Der betreffende Teil in der Zeitung wurde daher täglich begierig zur Kenntnis genommen.

Ein Anlaß, Sonderzuteilungen auszugeben, war die Ausplünderung von Gebieten, die von deutschen Truppen besetzt worden waren. Da sind mir besonders die Jahre 1941 und 1942 in Erinnerung, als man wohl große Teile der ukrainischen Getreideernte requirierte. Da gab es auf einmal mehr Brot und Weißbrot, als man überhaupt schaffen konnte. Ich erinnere mich auch an frühere neidvolle Äußerungen darüber, daß man im besiegten Frankreich immer noch Weißbrot essen würde. Weißbrot galt damals bei uns – unabhängig vom Krieg – als gehobener Konsum, und man hatte wohl nicht zur Kenntnis genommen, daß in Frankreich Weißbrot in unserem Sinne das Brot schlechthin ist.

Die Höhe der Lebensmittelzuteilungen war auch nach Alter und Berufsgruppe gestaffelt. Was das Alter betrifft, gab es eine Gruppierung, die den physischen Entwicklungsstand von Klein auf berücksichtigte, also Kleinstkind, Kleinkind, Kind, Jugendlicher. Danach kam der berühmte „Normalverbraucher“. Die Altersabgrenzungen weiß ich nicht mehr genau. Ich bekam während des Krieges nacheinander die Gruppe für 6-10 und 10-14 Jahre. Ein Baby, um ein Beispiel zu nennen, bekam danach keine Fleischration, dafür mehr Milch usw.

Bei der Einteilung nach Berufsgruppen ging es um die körperliche Belastung, der Menschen in Ausübung ihres Berufes ausgesetzt waren. Da gab es also Versionen von Lebensmittelkarten für Schwerarbeiter und Schwerstarbeiter. Schwangere erhielten eine einschlägige Sonderzuteilung und wahrscheinlich – das weiß ich aber nicht – auch chronisch Kranke.

Alle Markenabschnitte waren unten mit dem Gültigkeitszeitraum und einem kleinen, von Periode zu Periode wechselnden Symbol bedruckt, also ein kleines Kreuz, eine kleine Kugel usw. Der Sinn war, Fälschungen erkennbar zu machen, d.h. das Symbol mußte zur Periode passen. Da es bis zur Ausgabe der Karten geheim gehalten wurde und die Marken dann nur 4 Wochen gültig waren, konnte man davon ausgehen, daß potentielle Fälscher nicht Schritt halten konnten. Insbesondere wurde der Abwurf von Lebensmittelkarten durch feindliche Flugzeuge befürchtet mit dem Ziel, das deutsche Versorgungssystem zu gefährden.

Auch in Restaurants mußten Lebensmittelmarken abgegeben werden. Für ein typisches Fleischgericht waren 100g Fleischmarken und 10g Fett fällig – solche Schnitzel waren also nicht allzu groß! Natürlich hat man auch so manches Mal geargwöhnt, daß vom Gastwirt gemogelt wurde, d.h. zu kleine Portionen serviert wurden.

Gelegentlich gab es etwas auf „halbe“ Marken. Das bedeutete, daß für ein Produkt nur halb so viele Marken abgegeben werden mußten wie es wog. Ein Beispiel dafür, das ich in Erinnerung habe, war Fleischsalat. Für 100 Gramm Fleischsalat waren nur 50 g Fleischmarken fällig.

Geschäfte konnten sich damals dadurch beliebt machen – wenn sie überhaupt ein Interesse daran hatten, daß sie „gut“ gewogen haben, d.h. ein bißchen mehr als den Markenwert abgaben – statt 100 Gramm etwa 103 Gramm. Ich las jetzt aktuell (2011), daß man an sein Geschäft gebunden gewesen sein soll, d.h. daß man sich mit seinen Lebensmittelkarten bei einem bestimmten Händler, Bäcker, Fleischer, Molkerei usw. anmelden und fest eintragen mußte und dann nur noch dort einkaufen konnte. An etwas Derartiges kann ich mich aber nicht erinnern.

Es gab auch noch eine andere Art von Lebensmittelmarken, die „Reisemarken“. In solche Marken konnte man die Marken für die regulären Zuteilungen umtauschen. Ich weiß nicht, ob das an Voraussetzungen gebunden war. Der Sinn der Reisemarken war, seine Bezugsrechte von der befristeten Gültigkeit zu befreien. Das sollte insbesondere im Fall von Reisen ermöglicht werden. Ich erinnere mich, daß meine Großmutter große Mengen solcher Marken hatte. Vielleicht war für sie die Zuteilungsmenge zu groß – sie war schlank und aß vielleicht nicht viel, so daß da Einiges übrig blieb und in Form von Reisemarken vor dem Verfall bewahrt wurde. Das war auch eine Art Aktion Eichhörnchen, denn gelegentlich konnte man mal etwas richtig Gutes oder Reichliches dadurch bekommen.

Man erhielt auch eine Raucherkarte für den rationierten Bezug von Tabakwaren. Es gab da zwei Arten – eine war mit M für Männer und die andere mit F für Frauen gekennzeichnet. Frauen erhielten hier immer halb so viel wie Männer. Das ist eine Verfahrensweise, die heute undenkbar ist. Irgendwann, noch vor 1948, gab mir meine Mutter immer ihre Raucherkarte mit dem Bemerken: Du bist jetzt ein Mann, Du mußt rauchen. Auch das wäre heute unmöglich.

Ein besonderes Problem waren Textilien. Für deren Bezug gab es die „Reichskleiderkarte“. Die Grundeinheit der Kleiderkarte waren Punkte. Ich weiß keine Zahlen mehr, aber das Prinzip ist einfach: Ein Erwachsener bekam z.B. in einem Jahr 500 Punkte. Für einen Pullover mußten 100 Punkte abgegeben werden usw. So hatte man einen gewissen Entscheidungsspielraum beim Erwerb der spärlich angebotenen Textilien. Aber nochmal: Diese Zahlen sollen nur das Prinzip veranschaulichen.

Strümpfe bestanden mit der Zeit mehr aus aneinandergrenzenden Stopflöchern als aus einer Substanz. Stopfmaterial müßte es also gegeben haben, das weiß ich aber nicht. Die Mütter haben bestimmt unheimlich viel Arbeit gehabt, die Kleidung ihrer Kinder immer zusammengeflickt zu halten. Ich war der älteste Enkel, und die Kleidung, der ich entwachsen war, bekam ein Vetter, der vier Jahre jünger ist als ich. Ich nehme an, daß das meiner Tante eine große Hilfe war.

Schuhe waren ein besonderes Problem. Da gab es nichts in Form einer Zuteilung. Für jeden Schuhkauf mußte ein Bezugschein beantragt werden, was bestimmt zumindest lästig war – wahrscheinlich wurde dadurch verhindert, daß jemand gar zu häufig neue Schuhe haben wollte.

Benzin gab es vom ersten Tag an nicht mehr. Am 1.9.1939 fuhr meine Mutter sofort mit mir los, um zu tanken, aber der Verkauf war bereits eingestellt. Ich weiß nicht, was mit ihrem Auto geschehen ist. Die ansonsten komfortablen Offizierswohnungen, meinem Vater als Sanitätsoffizier stand eine solche Wohnung zu, hatten zwar eine Dienstmädchenkammer unter dem Dach, aber keine Garage – das gehörte offenbar damals noch nicht zum Standard. Und auf der Straße war der Wagen auch nie geparkt – er verschwand also mit Kriegsbeginn aus meinem Gesichtskreis.

Man darf natürlich nicht vergessen, daß es immer noch andere Möglichkeiten gab, an Lebensmittel zu kommen, insbesondere Gartenbesitzer konnten sich mit Manchem zusätzlich versorgen. Bauern und Landwirte haben, so nehme ich an, nie Hunger gelitten. Es gab auch Tausch- und Beziehungshandel, aber keinen Schwarzmarkt – der blühte erst nach Kriegsende auf. Mit Geld konnte man nichts erreichen.

Nach Kriegsende wurde das System der Lebensmittelkarten, das eingespielt war und sich gut bewährt gehabt hatte, beibehalten. Das änderte aber nichts daran, daß die Versorgungslage sich nun fühlbar verschlechterte, noch weniger Waren zugeteilt wurden und erhältlich waren als zuvor und wir anfingen, wirklich zu hungern. Schwarzmarkt fing an zu blühen, und es soll sich die Landwirtschaft – ich kann das nicht bezeugen – an der Situation bereichert haben. Giftig und, ich hoffe wenigstens, unsachlich wurde gesagt, daß die Bauern nun dabei seien, ihre Kuhställe mit Perserteppichen auszulegen. Raucher sammelten die von den Amerikanern weggeworfenen Zigarettenkippen und schämten sich manchmal sogar nicht, sich diese vor die Füße werfen zu lassen und danach zu bücken. Die Frauen zogen aufs Land, um ein wenig Milch für ihre Kinder zu erbetteln, und meine Stiefmutter opferte einen echten Brillantring für nur eine Stange Zigaretten für ihren Mann. In dieser Form blühte der Schwarzmarkt, und man muß wohl sagen, daß auf diese Weise in jener Zeit die Bevölkerung aus Sicht der Anderen für einen Appel und ein Ei ausgenommen worden ist.

Es gab die berühmten CARE-Pakete, von denen vor allem diejenigen profitierten, die einen wohlgesonnenen Absender in der heilen Welt hatten – mein Vater gehörte dazu, und es gab Schulspeisung – wir nannten die Verteilung „Hoovern“ nach dem gewesenen US Präsidenten Herbert Hoover, der solche Hilfsprogramme eingeführt hatte. Was es da u.a. gab war ein cremeartiger Schokoladenpudding, den wir Negerschlamm nannten. Zeitweise wurden in der Schule Vitamintabletten verteilt.

Im Herbst ging man auf die Felder und sammelte jedes noch so kleine Kartöffelchen, was dem Bauern bei der Ernte entgangen war. Ergiebig war die Suche nach hängengebliebenen Trauben in den Weinhängen. Auch sammelten wir Bucheckern, die von einer Ölmühle in wahrhaftiges Speiseöl umgetauscht wurden. Das wurde dann u.a. zum Anmachen von selbstgesammeltem Löwenzahn als Salat verwendet!

Unter dem Strich möchte ich aber doch sagen: Wir haben damals wirklich ge-hungert, aber ver-hungert sind wir nicht.