Dieser Eintrag stammt von Käthe Gfrörer, geb. Friedrich (*1927) aus Berlin, Dezember 2014:

Im Reichsarbeitsdienst

Als der Krieg 1939 begann, war ich 12 Jahre, mein Bruder Gerhard 4 Jahre älter. Wir wohnten in Berlin. Kurz vor Ende des Krieges erhielt ich ein Schreiben, womit wir eigentlich nicht gerechnet hatten, meine Einberufung zum Reichsarbeitsdienst zum 8. April 1945 nach Zehdenick. Das Lager lag etwas außerhalb des Ortes. Wir bekamen „auf Kammer“ Kleidung einschließlich der Uniform und einer Schürze. Außerdem ein Paar Holzpantinen und Stiefel. Mein Schlafanzug war mir viel zu groß, aber da ich im Bett fror, war mir das recht. Da die Front nahe war, hörten wir den Kanonendonner. Wir erfuhren später, dass zu der Zeit dort eine der großen Schlachten des Krieges tobte: die Schlacht auf den Seelower Höhen. Zur Ruhe kamen wir nicht. Nachts war häufig Fliegeralarm. Wir hatten keinen Bunker oder ähnliches, sondern nur einen Splittergraben. Der nächste Tag war der 20. April („Führers Geburtstag“). Es muss ein Sonntag gewesen sein, denn es kamen Familienangehörige zu Besuch. Auch meine Mutter. Gleichzeitig wurde das Lager aufgelöst. Ich wurde mit 3 anderen Mädchen – Doris, Ursula, Inge – und 2 Führerinnen nach Neustrelitz bestimmt.

In Neustrelitz angekommen, beschlossen meine beiden Führerinnen, dass wir uns statt auf dem Bauernhof lieber auf dem Schloss zur Arbeit melden sollten. Das Schloss war als Lazarett eingerichtet worden. Auf dem Bauernhof hätten wir zwar eher Arbeit gehabt, während wir in dem Lazarett als Nicht-Krankenschwestern nicht viel tun konnten. Und richtig: wir wurden nur zum Zusammenlegen neuer Leintücher gebraucht. Dies eine Woche lang zu tun, war furchtbar langweilig für uns. Nach einer Woche war die Situation an der Front so, dass der Oberstabsarzt das Lager schließen und mit den Verwundeten und den Krankenschwestern per Schiff nach Schwerin wollte. Mit dieser Maßnahme hatte er sein Leben aufs Spiel gesetzt! Denn „Führers Befehl“ war eindeutig und hieß: Es gibt keine Flucht! Die Front muss gehalten werden! Dieser Befehl galt jedem Deutschen, gleich ob Offizier, Soldat oder Arbeitsdienstmaid. Auf dem Nichtbefolgen stand die Todesstrafe.

Im Wasser lagen 2 Lastkähne, die schräg überdacht und innen vollgefüllt mit Doppelstockbetten waren. Plötzlich erschienen zwei unserer Arbeitsdienstführerinnen beim Oberstabsarzt. Sie wollten uns am Abend abholen. „Was, Ihr seid noch nicht auf den Führer vereidigt?“ Das wollten sie dann am Abend nachholen. Der Oberstabsarzt war einverstanden. Er ließ ihnen von der Küche unseren Proviant aushändigen. Ein Fehler, denn die beiden waren natürlich ohne uns mit unserem Proviant verschwunden, kamen nicht wieder und wir saßen dumm und unvereidigt da. Das passte dem Oberstabsarzt aber gar nicht. Er befand: „Die Mädels haben hier für uns gearbeitet, wir können sie nicht sitzen lassen.“ Er ordnete an, dass die Krankenschwestern irgendwie zusammenrücken und zwei Betten abgeben, in denen wir zu zweit schlafen müssten. Da wir keine eigenen Decken hatten, sahen wir uns in den Pavillons der Verwundeten nach überzähligen Decken um. Wir wurden fündig, ein Nachteil, wie sich später herausstellen sollte: In den Decken befanden sich Flöhe, die sich nachts an uns labten.

Ansonsten war es aber eine schöne Fahrt. Bei warmem Wetter und strahlendem Sonnenschein waren wir tagsüber auf Deck und genossen die schöne Landschaft. Doch dann war es – kurz vor Schwerin – zu Ende mit unserer Schiffsreise. Eine Schleuse war kaputt und wir mussten mit unserem Gepäck aussteigen. Der Grund der Zerstörung war eine Panzerfaust, die man in der Nähe der Schleuse ins Wasser geworfen hatte. Sie war explodiert und hatte einen Teil der Schleusenanlage zerstört und dabei einen ehemaligen russischen Kriegsgefangenen getötet, der zufällig in der Nähe gewesen war und sich somit nur kurz seiner Freiheit hatte erfreuen können. Ringsherum standen gottseidank keine russischen, sondern amerikanische Soldaten. Einige hatten – ich muss es leider sagen – den linken Oberarm voll mit deutschen Wehrmachtsarmbanduhren, wahrscheinlich als Souvenirs.

Es waren hier eine Menge Menschen zusammen gekommen. Man trieb alle, die sich gefreut hatten, den Russen entkommen zu sein, auf ein großes Feld zusammen, egal ob Flüchtlinge, Deutsche oder ehemalige Kriegsgefangene. Über Nacht veränderte sich das bisher schöne Wetter in Regen. Ich machte mich ganz klein und kroch unter meine Decke, wurde aber trotzdem nass. Am nächsten Morgen hatte sich unser Oberstabsarzt mit den amerikanischen Offizieren geeinigt. Beide sorgten dafür, dass wir mit einem amerikanischen Laster in das nächste Dorf gefahren und an eine Bäuerin übergeben wurden. Die hatte eine Flüchtlingsfrau mit 5-jährigem Kind in ihrer Scheune. Da war auch noch Platz für uns vier.

Buchholz in Mecklenburg

Die Bäuerin, Frau Suhrbier, sprach gleichermaßen hochdeutsch und mecklenburgisches Platt. Sie hatte einen 10-jährigen Sohn. Das Dorf hieß Buchholz und lag nahe einem großen Wald, in dem sich eine ganze Armee aufgelöst zu haben schien, so viel Zeug lag dort herum. Wir gingen immer wenn wir Zeit hatten hin und suchten. Eines Tages, als ich dort allein spazieren ging, passierte etwas Merkwürdiges: hoch zu Ross kam aus dem Wald ein junger Mann, etwa 20 Jahre alt, mit schwarzem Haar und dunklen Augen. Er ritt auf mich zu, sprang vom Pferd und bedeutete mir, ich möchte aufsteigen, was ich auch tat. Dann ging er mit mir ein Stück weiter. Da teilten sich plötzlich die Büsche und seine Kameraden kamen auf uns zu und schimpften, dass er eine böse Deutsche auf das Pferd gelassen hätte und verlangten, dass ich abstiege. Ich machte natürlich keine Schwierigkeiten und stieg ab. Meinem Reiter gefiel das zwar nicht, doch konnte er nichts machen als mich zu trösten.

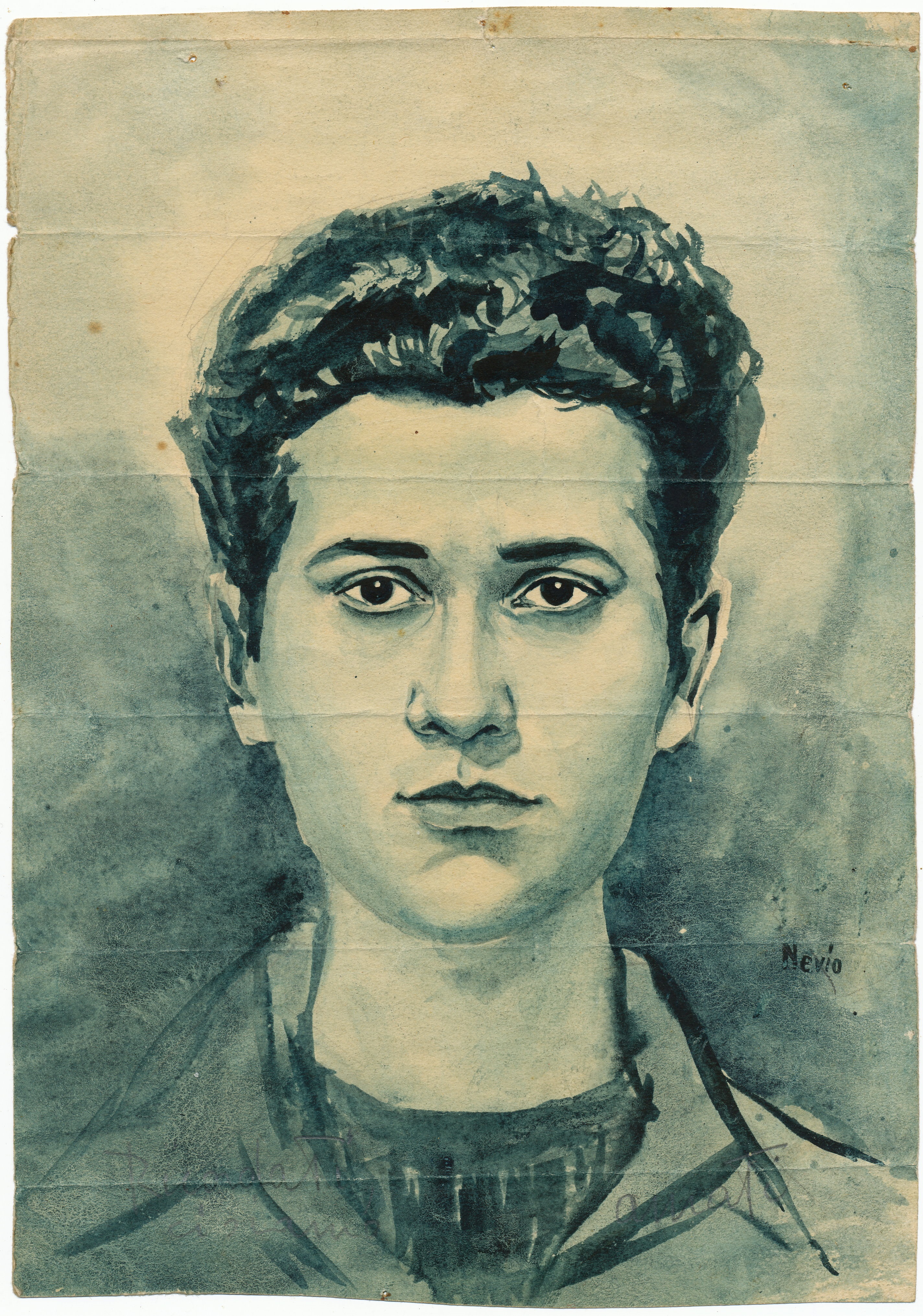

Es handelte sich um ehemalige italienische Kriegsgefangene. Mein Reiter sprach zwar kein deutsch, so wie ich kein italienisch, doch wir kamen gut zurecht. Wir machten uns gegenseitig bekannt. So erfuhr ich, dass er Nievio Bottura hieß und aus Bologna stammte. Er sagte, dass er Architektur studieren wollte. Und Leute, die Architektur studieren, zeichnen auch gern und gut. Und richtig: gleich zog er einen Block und einen Stift hervor und fing an zu zeichnen. Diesmal mich.

Mittlerweile verstanden wir uns gut und verabredeten uns für den nächsten Nachmittag im Wald. Es war natürlich klar, dass es zu Annäherungen mit Küssen und Umarmungen kommen musste. Selbstverständlich wollte er mehr, aber ich wollte nicht mit einem unerwünschten Kind nach Berlin zurückkehren. So kam es denn doch zu einigen Ringkämpfen, aber er blieb Kavalier und brauchte keine Gewalt. Als wir uns zum dritten Mal am Nachmittag im Wald trafen, war er sehr traurig. Er sagte mir, dass er am nächsten Tag mit seinen Kameraden nach Italien zurückgebracht würde. Er hatte für mich als Geschenk eine Zeichnung von mir und ein Selbstbildnis, was er in großer Eile angefertigt hatte. Ich schenkte ihm das einzig Wertvolle, was ich bei mir hatte: einen silbernen Vierfarbenstift.

Im Mai 1945 war dieser Teil von Mecklenburg unter amerikanischer Besatzung. Im Juni 1945 wechselte er ohne großes Aufsehen zu den englischen Truppen. Wir Mädels machten am Vormittag unsere Arbeit in der Küche und hatten nachmittags frei. Ansonsten gingen wir gelegentlich die 8 km nach Schwerin. Bei einem Besuch eines Uhrmachers sahen wir, dass ein englischer Soldat seine Armbanduhr in Reparatur gab. Wir fühlten uns also sicher und waren umso erstaunter, am Ende des Monats Juni überall Plakate zu sehen, auf denen zu lesen war, dass die Übernahme der Besatzungsmacht ab Juli von den Sowjets ausgehen würde. Niemand dürfe sich im Freien bewegen und müsse sonst mit hohen Strafen rechnen. Uns war klar, dass dies so lange wir möglich geheim gehalten werden musste, weshalb der englische Soldat, der seine Uhr abgab, nichts davon wusste und die Uhr einbüßte, da er nach Fertigstellung der Reparatur schon nicht mehr in Schwerin war. Es verbreitete sich großes Entsetzen, weil alle Flüchtlinge ja vor den Russen geflohen waren und sich hier sicher gefühlt hatten.

Alles Überlegen half nichts, wir saßen in der Falle. Frau Suhrbier, unsere Bäuerin wusste Rat. Um uns vor den Russen zu schützen, sperrte sie uns in eine kleine Kammer über dem Schweinstall ein. Da waren wir auch am 2. Juli 1945, meinem 18. Geburtstag. Inzwischen spielten sich in der Nachbarschaft, einem großen Haus mit vielen Flüchtlingen, katastrophale Dinge ab. Ich nehme nicht an, dass es sich bei den Russen, die uns immer kurzfristig besuchten, um die legalen russischen Truppen handelte. Dazu kamen sie zu kurzfristig und unregelmäßig. Jedenfalls suchten sie sich eine junge Frau aus und wollten sie mitnehmen, was deren Ehemann natürlich nicht gefiel. Er schritt ein, was den Russen wiederum nicht passte. Sie drohten, sie würden am nächsten Tag wiederkommen und alle Männer im Haus erschießen. Das ließen die sich nicht lange sagen, alle packten ihre Sachen und verschwanden.

Heimkehr nach Berlin

Frau Suhrbier meinte, sie könne für unsere Sicherheit nicht mehr sorgen. Sie besorgte in Schwerin ein Zimmer bei einer Freundin für uns vier Mädels, wo wir allerdings auf dem Fußboden schlafen mussten. Gleich am nächsten Morgen fuhren wir mit dem Milchzug nach Schwerin zu unserer neuen Bleibe. Die Bahn war nahe. Der Milchzug brachte jeden Morgen die Gefäße mit der frisch gemolkenen Milch nach Schwerin. In dem Zimmer, das man uns zur Verfügung gestellt hatte, konnten wir nicht den ganzen Tag bleiben. Wir liefen in Schwerin herum und kauften uns für das Geld, das uns unsere Eltern mitgegeben hatten, etwas zu essen. Geld beim Arbeitsdienst hatte keiner bekommen, aber da Frau Suhrbier für uns gesorgt hatte, hatten wir fast noch das ganze Geld unserer Eltern. Wir waren nur einmal im Juni essen gegangen. Da gab es „Pferd“ zu essen, denn die treuen Gehilfen der deutschen Wehrmacht, waren ja noch in Massen vorhanden. Entsprechend zubereitet schmeckte Pferdefleisch als Braten oder auch als Wurst sehr gut.

Am Ende dieser Woche gab es wieder ein Plakat, diesmal der Stadt Schwerin, das alle Fremden in der Stadt aufrief, die Stadt in Richtung ihrer Heimat zu verlassen. Ich schnürte meinen Rucksack. Ihn hatte ich seinerzeit auf Anweisung unserer Arbeitsdienstler aus meiner Arbeitsdienstschürze, die aus sehr festem Stoff gefertigt war, genäht. Er enthielt nun einen Teil meines Hab und Gutes. Unter den Papieren, die ich im Walde fand, war eine Art kleine Landkarte von Mecklenburg, so dass ich im Grunde die Richtung nach Berlin wusste.

Alle Wanderer und ich gingen im Treck, der Anweisung entsprechend, an diesem Tage los. Aber es ging ein Gerücht um: Der Zug würde gen Osten gelenkt werden und uns alle zum Ernteeinsatz bestimmen. Wir wanderten bis wir an eine Abzweigung kamen, wo es links gen Osten und rechts geradezu zu einem Ort Richtung Berlin ging. Da stand ein Russe mit Gewehr Wache. Ich probierte es trotzdem, an ihm vorbei zu kommen und erzählte ihm von meiner Heimat, die dort nur 2 Kilometer weit entfernt sei. Er reagierte zuerst nicht, drehte sich dann aber weg, so dass ich allein zu dem Dorf gehen konnte. Es war mein größter Wunsch, endlich nach Hause zu kommen und einem möglichen Ernteeinsatz zu entrinnen, so dass ich auch das Risiko auf mich nahm, nun ganz allein den Weg fortsetzen zu müssen. Die anderen waren nun weg, aber ich fand glücklicherweise nach einiger Zeit einen Begleiter – Hannes – der auch nach Berlin wollte. Wir fanden auf einer Bahnstation einen Zug, der angeblich nach Berlin fahren sollte. Wir stiegen ein. Aber leider fuhr er nicht lange, sondern blieb bald unterwegs stehen. Warum war nicht klar. Da wir nicht wissen konnten, wann es weitergehen würde, legten wir uns auf dem Bahndamm schlafen. Morgens bewegte sich der Zug immer noch nicht, so dass wir zu Fuß weiter wanderten. Da wir uns nach meiner Karte gut in Richtung Berlin bewegten, versuchten wir es im Laufe des nächsten Tages mal wieder mit einem Bahnhof. Ein Zug sollte am Abend nach Berlin-Spandau fahren. Ich konnte es fast nicht glauben, aber der Zug fuhr tatsächlich nach Spandau. Wir kamen am frühen Morgen dort an. Als wir später in die Arysallee einbogen, sahen wir mein Elternhaus stehen. Nur das Dach war etwas beschädigt. Die Straße war vollgeparkt mit englischen Lastwagen. Zu der frühen Stunde war noch niemand zu sehen. Da ich nicht wusste, ob unser Haus besetzt war, zog ich den Hausschlüssel, den ich mitgenommen hatte, heraus. Ich schloss die Haustür auf und öffnete die Dielentür. Ich konnte durch den Flur bis ins geöffnete Schlafzimmer meiner Mutter blicken. Durch das Geräusch des Aufschließens geweckt, schreckte sie auf und schrie wütend: Was wollen Sie? Ich rufe die Polizei!“ Als ich mich zu erkennen gab, fiel sie in freudigem Schreck fast um. Sie hatte mich ja mit Anzeigen und Nachfragen in ganz Berlin gesucht. Nach einem ergiebigen Frühstück verabschiedete sich Hannes mit großem Dank von uns. Ebenso wie Nievio Bottura habe ich auch Hannes nicht wiedergesehen.