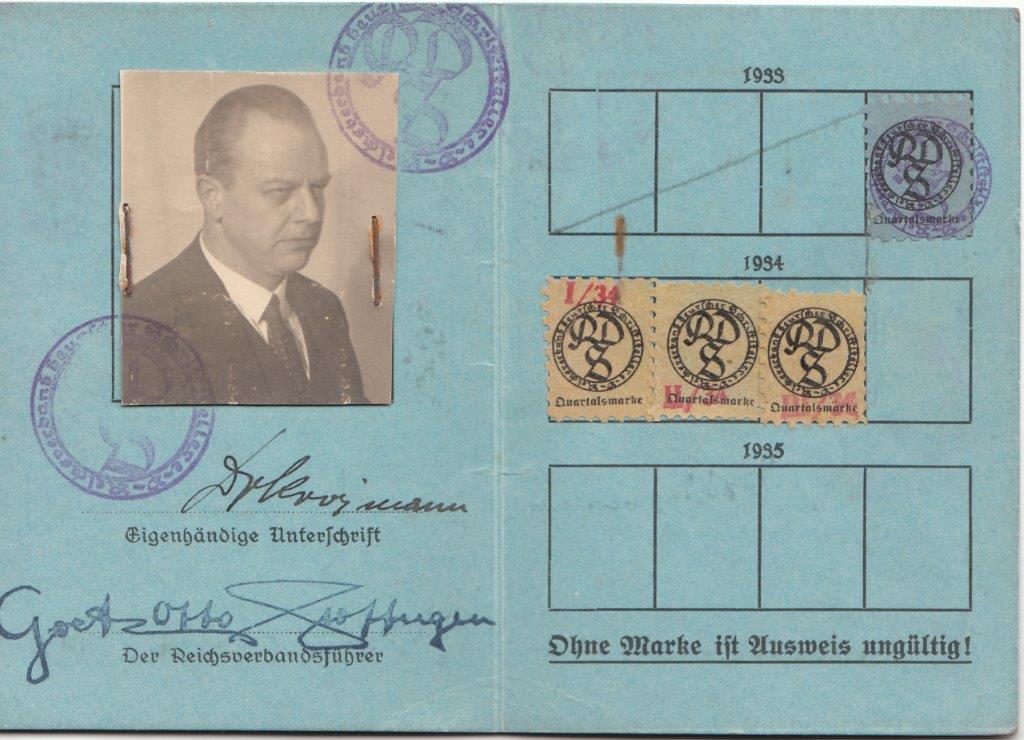

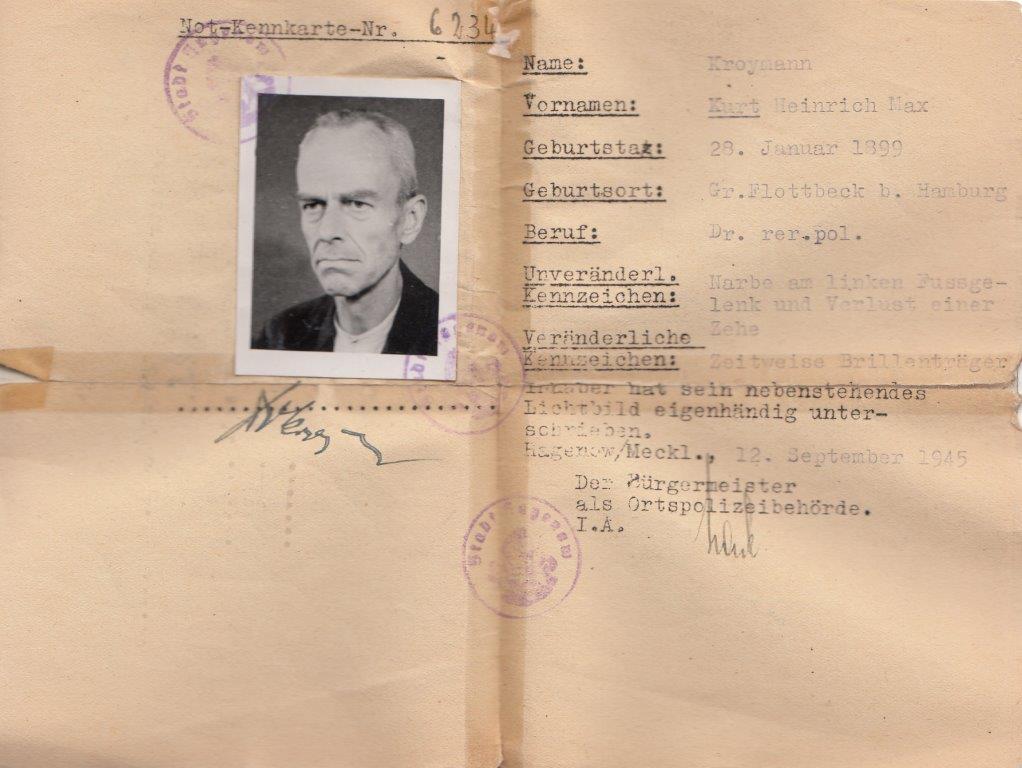

Dieser Eintrag stammt von Kurt Kroymann (geboren 1934) aus Hamburg, 2017

1941 bin ich zur Schule (Foßbergschule, nahe am Stadtpark) gekommen – eigentlich müßte ich schreiben "wir sind", denn meine große Schwester, damals schon achtzehn Jahre alt, brachte uns am ersten Tag zur Schule: meine Zwillingsschwester Liesel und mich. Liesel mußte in die rechte Tür, ich in die linke – Mädchen und Jungs waren streng getrennt.

Das erste, was wir lernten, war absolute Disziplin, wenn die Klasse das Klassenzimmer verließ, zur Pause oder nach Schulschluß. Wir hatten zu zweit anzutreten, und durften erst auf Aufforderung durch den Lehrer losgehen, auch bei der Rückkehr vom Pausenhof – und das war verständlich, auch für uns. Man mußte schon damals darauf vorbereitet werden, daß die Schule währen des Unterrichts von einer Bombe getroffen werden könnte, und dann wäre es ohne die gelernte Disziplin möglicherweise zu chaotischen Zuständen auf den Treppen gekommen; bei Paniksituationen bleiben ja erfahrungsgemäß manche Todesopfer liegen.

An der Wand des Flures hing ein Plakat, dessen Text die meisten von uns ABC-Schützen nicht lesen konnten; aber es zeigte einen Mann, der seinen Zeigefinger senkrecht vor den Mund hielt, und der Lehrer wies jedesmal beim Vorbeigehen auf dieses Bild hin – auch das Schwatzen war verboten! Für die Erwachsenen stand dort allerdings: "Feind hört mit!"

Die Aufnahme mit unserem Lehrer auf dem Schulhof zeigt, daß wir 39 Schüler waren. Ich war der erste, der die Klasse verließ.

Mein Vater war "eingezogen", also erneut Soldat geworden, meiner Tante, seiner Schwester, drohte die Beschlagnahme eines großen Teils ihrer Sechszimmerwohnung, die sie allein mit "Oma Götz" bewohnte, einer Bekannten, die den Haushalt in Ordnung hielt, weil meine Tante als Buchhändlerin berufstätig war. Deswegen beschlossen die Erwachsenen, daß wir jetzt zu ihr ziehen würden, was auch geschah. Das war mit einem Wechsel in die Jahnschule verbunden. Dorthin brachte mich meine Mutter, und ich erinnere mich sehr gern daran, daß die neue Klassenlehrerin mit ihrer Hand in meinen Schopf fuhr, mir in die Augen sah und erklärte: "Dich behalte ich für meine Klasse – dich gebe ich nicht wieder her!" Das war die erste verbale Liebeserklärung meines Lebens, und Fräulein Pieper blieb mit unserer Familie bis lange nach dem Krieg befreundet.

Der Krieg brachte es mit sich, daß wir Kinder nachmittags zur Wertstoffsammlung losgingen.

"Wir sammeln Eisen, Lumpen, Knochen und Papier,

ausgehau'ne Zähne sammeln wir,

Eisen, Lumpen, Knochen und Papier –

ja, das sammeln wir!"

wurde in den Treppenhäusern der Nachbarschaft gröhlend verkündet, und unsere Körbe füllten sich. Sie wurden am nächsten Schultag in der Turnhalle geleert. Später sammelten wir auch Bomben- und Flakgranatsplitter.

Im Spätherbst 1943 wurden wir "kinderlandverschickt", und zwar nach Mödlich an der Elbe. Meine Mutter konnte erreichen, daß Liesel und ich gemeinsam dorthin kamen. Fräulein Pieper war von da an unsere gemeinsame Lehrerin; es waren auch noch weitere Schwestern in dieser Klasse. Untergebracht waren wir bei Bauern des Dorfes; der Schulweg war recht weit, da das Dorf sich mehrere Kilometer am Elbdeich entlangzieht und die Schule in der Dorfmitte lag. Wir Zwillinge hatten ein gemeinsames Schlafzimmer. Eines Nachts weckte mich Liesel und flüsterte: "Mir krabbelt was am Bauch!" Ich knipste das Licht an, und unseren gemeinsamen Bemühungen gelang es, aus ihrem Schlafanzug die Maus hervorzuholen, die sich dort eingeschlichen hatte. Mit unseren Schuhen schlugen wir sie tot und brachten diese Jagdbeute zum Frühstück mit in die Küche, wo die Familie mit dem Hofgesinde und uns zum Essen zusammenkam. Die Maus wurde entgegengenommen; Mäuse sind auf Bauernhöfen keine Sensation. Mittags fragten wir, wo denn "unsere" Maus abgeblieben sei. Die Antwort war etwas zweideutig: "Die Maus hat ein Huhn gefressen ...". Naja, eine tote Maus frißt ja wohl nichts mehr. Wir hätten sie sooo gerne

bestattet - ...

Bis kurz vor dem Ende der Volksschulzeit blieben wir dort und wurden für ein paar Monate danach erneut verschickt, Liesel diesmal in die Oberpfalz, ich nach Straßkirchen an der Donau. Dort sollte geprüft werden, ob wir aufs Gymnasium kämen oder nicht. Das war die erste Zeit, in der wir getrennt waren. Wir blieben aber in Verbindung, denn wir waren daran gewöhnt, jede Woche einen Brief nach Hause zu schreiben, dazu einen Feldpostbrief an Vati, einen an Schwester Inge, die auch eingezogen worden war, und von jetzt an auch an unser Zwillingsgeschwister. Und bekamen auch von allen jeweils Antworten, von Mutti auch das eine oder andere Paket. In einem davon bekam ich von ihr ein Braunhemd und ein "Käppi" oder "Schiffchen" als Teile einer Pimpfenuniform. Die hatte ich mir schon lange sooo sehr gewünscht, weil ein Nachbarsjunge, schon Pimpf, immer "zum Dienst" ging und auf uns kleine Kinder hochnäsig herabgesehen hatte. Im KLV-Lager in Straßkirchen waren wir in drei Klassen eingeteilt, die jeweils auch einen "Jungzug" bildeten und jeden Morgen vor dem Frühstück zum Appell antraten. Die drei Jungzüge standen in einem offenen Viereck um den Fahnenmast angetreten und hatten, während die Fahne gehißt wurde, drei Strophen des Deutschlandlieds und dann noch drei Strophen des Horst-Wessel-Lieds zu singen. Das mußte mit ausgestrecktem rechtem Arm absolviert werden. Wer im zweiten oder dritten Glied stand, hatte es gut: er konnte die rechte Hand auf die Schulter seines Vordermanns legen; die aus dem ersten Glied unterstützten ihren rechten Arm, wenn er erlahmte, mit dem linken, aber das wurde von den Jungzugführern immer wieder streng gerügt – sie waren immerhin schon über vierzehn Jahre alt . . .

Während der Zeit in Straßkirchen waren Geländespiele häufig und sehr beliebt. Die Kasperlepuppen, die ich mir dorthin nachschicken ließ, fanden nur sehr sparsame Aufführungsaufgaben. Wir wurden sehr oft von einem Bauern des Dorfes angefordert zum Rübenverziehen und später zur Erbsenernte; er "belohnte" uns für unsere mühsamen Dienste jeweils mit drei Kannen Milch, die am Abend dann – etwas blau von dem zur Streckung hinzugesetzten Wasser – auf den Tisch kam.

Eines Tages beim Mittagessen wurde vom Tische des Lagerleiters um "Ruhe!" gebeten. Er teilte uns dann mit, auf den Führer sei ein Attentat mit einer Sprengladung verübt worden. Wir waren zutiefst erschüttert. Aber er fügte nach einer kurzen Pause hinzu: "Dem Führer ist jedoch nichts geschehen, er hat es überlebt!" Da brach ein Riesenjubel aus – obwohl wir im Alter von damals neun Jahren von Politik und der Bedeutung des Führers noch keinerlei Ahnung hatten.

Was mich bis heute wundert, ist die Tatsache, daß ich mich damals darauf vorbereitete, meine Schwester Liesel bei Kriegsende aus ihrem KLV-Lager in der Oberpfalz abzuholen, um sie dann sicher nach Hamburg zu bringen – ich hatte mir für diese Rettungsaktion schon einen Bleistift und ein Notizbuch innen am Hosenbund angebracht; da es zu der Zeit immer noch Sommer war, konnte mich die Frage, wie wir etwas zu essen finden würden, nicht beunruhigen – über den Weg in die Oberpfalz machte ich mir zunächst keine großen Gedanken. Ich ging allerdings damals schon davon aus, daß wir den Krieg wohl nicht gewinnen würden, und erörterte das mit einem Freund, den ich im Lager gefunden hatte. Unseren Lehrer konnten wir auf diese Problematik nicht ansprechen – er unterrichtete in SA-Uniform und erschien uns daher ungeeignet für solche Fragen, obwohl wir von ihm oder den Jungzugführern nie etwas Nazi-Politisches zu hören bekamen. Erstaunlicherweise, kann ich auch heute nur sagen und vermuten, daß er die Lagerleitung wohl in erster Linie deswegen übernommen hatte, weil ihn dies vor dem Militärdienst bewahren sollte.

Meine Schwester-Rettung konnte ich mir allerdings ersparen: Eines Tages kam meine Mutter und holte mich ab; wir fuhren dann mit der Eisenbahn in die Oberpfalz und holten Liesel dort ab. Als wir uns ihrer Unterkunft näherten, erschrak meine Mutter fürchterlich: Meine Schwester saß mit einem weißen Kopfverband vor dem Haus! Hatte sie wieder mal auf einem Baum herumgeklettert, war sie abgestüzt?! Was war ihr passiert?! Meine Mutter rannte mir davon, hin zu Liesel. Und stellte dort fest, daß der weiße Verband "nur" dazu diente, das Läuse-Vernichtungs-Mittel auf dem Kopf zu fixieren. Alle Mädchen dort waren verlaust . . .

Nun ja, wir fuhren auf und davon, zunächst nach Oettingen/Bay., dem Geburtsort meiner Mutter, um dort unseren Großvater und die Schwester meiner Mutter mit ihren Kindern zu besuchen. Bei der Abreise wurden wir mit einer lebenden Ente beschenkt, die meine Mutter in einer strohgeflochtenen Einkaufstasche beförderte; unsere Koffer trugen wir Kinder selbst. Auf der Rückreise machten wir eine Pause in Nürnberg, weil meine Mutter meinte, die Ente müßte dringend etwas zu trinken bekommen. Dort wanderten wir dann durch die Straßen, bis wir an einen Brunnen gelangten. Meine Mutter setzte die Ente ins Wasser, hielt sie aber eisern fest – sie war ja als Braten geplant. Ihr Durst gelöscht – die Fahrt konnte weitergehen. Der Zug war entsetzlich überfüllt. Mit der Ente ins Gedränge eines Abteils mit den damals üblichen Holzbänken? Meine Mutter entschloß sich kurzerhand für ein Abteil der 1.Klasse, weil sie gesehen hatte, daß dort fast alle Plätze leer waren. Als wir es uns gerade bequem gemacht und hinter der zugeschobenen Abteiltür der Ente etwas Gelegenheit zum Umherwatscheln gegeben hatten (die sie mit ein paar grünen Klexen aus ihrem Hinterteil auf den Fußboden quittierte), kam ein Herr ins Abteil, dessen Mantel wir schon in der Fensterecke hatten hängen sehen. Es war – huch! – der Chef unserer Tante! Er hatte aber volles Verständnis für unseren "Braten-Transport", die Heimreise verlief sehr harmonisch.

Wir blieben allerdings nicht lang zuhause. Liesel kam auf die Heilwigschule, damals noch als Lyzeum tituliert, und wurde deshalb nach Wittstock/Dosse verschickt. Ich kam nach Uelzen, wo die unteren Klassen des Johanneums bei Pflegeeltern untergebracht waren und in einem dafür zur Verfügung gestellten Hotel unterrichtet und mit Mittagessen versorgt wurden. Hier waren wir dann "richtige" Pimpfe und lernten außer den Volksliedern, die wir bis dahin kannten, auch Liedgut des Dritten Reichs. In der Freizeit wurde zunächst viel marschiert und dabei gesungen, aber es kamen dann die ersten Flüchtlinge aus dem Osten, und wir wurden nachmittags damit beschäftigt, die Strohsäcke für deren Übernachtungsquartier zu stopfen und bei Eintreffen eines Flüchtlingszuges die Ankommenden von der Uelzener Zuckerfabrik (wo diese Züge landeten) zu der Schule zu bringen, in der sie untergebracht wurden. Die Zeit verging, der Krieg kam näher, Uelzen wurde Ziel eines verheerenden Bombardements. Am Morgen danach wurde in der "Schule" festgestellt, daß niemand fehlte, kein Schüler, kein Lehrer – Gott sei Dank! Das läutete unsere Rückkehr nachhause ein. Ein offener LKW mit einem ebenso offenen Anhänger, auf deren Ladeflächen wir unsere Koffer nebeneinander an die Seitenklappen stellten, holte uns ab. Wir saßen auf unseren Koffern. Es war Januar, es war kalt. Ein Schüler aus einer der etwas höheren Klassen, Friedrich Sieveking, imponiert mir noch heute: Er war ein recht stiller Schulkamerad, aber er brachte uns alle dazu, die Fahrt mit dem Singen der gelernten Lieder erbaulich zu gestalten. Wir lebten auf, es fing an, tatsächlich etwas Spaß zu machen. Dann aber kam ein Flugzeug von hinten die Chaussee entlang auf uns zugerast – "Ein Tommy! Anhalten!! Runter in den Straßengraben!!!" Noch ehe die erste Salve seiner Bordwaffen die Straße und den LKW erreicht hatte, waren wir aus der Gefahrenzone verschwunden. Da hatte uns wahrhaftig gerettet, was wir als Pimpfe an Gehorsam und an sportlicher Bewegung gelernt hatten. LKW, Anhänger und Gepäck waren zwar getroffen worden, aber doch in Ordnung geblieben. Wir kletterten wieder auf unsere Koffer und haben dann Hamburg gesund und durchgefroren bis auf die Knochen erreicht. Unsere Mütter schlossn uns in die Arme.

Auf dem Heimweg sagte meine Mutter zu mir: "Ich muß dir etwas sehr Trauriges erzählen. Oettingen ist furchtbar bombardiert worden. Opa ist tot, Waltraud auch. Tante Marie, Gerlinde und Albert haben überlebt. Das Haus ist zerbombt, nur noch ein Trümmerhaufen. Tante Marie ist am Bein schwer verletzt; die Ärzte wissen noch nicht, ob sie es behalten kann." Dann waren wir zuhause . . .

Drei Tage – dann war die mitgebrachte Wäsche gewaschen und einigermaßen getrocknet, und es ging mit der KLV weiter. Liesel habe ich bei der Gelegneheit nicht angetroffen, aber auch sie wurde erneut verschickt, nach Scharbeutz. Wir Johanniter kamen nach Grömitz in ein Heim einer Großfirma, für deren Urlauber es aber nicht gebraucht wurde, weil sie als Soldaten an der Front standen (wenn sie noch lebten). Dort ging unser Unterricht weiter. Wir waren in Zimmern mit zweistöckigen Betten untergebracht und streng angewiesen, jeder einen "Alarmstuhl" für die Tageskleidung jeden Abend ordentlich herzurichten. Er bewährte sich. Eines Nachts weckten uns die Sirenen. Wir zogen uns hastewaskannste an (ich nur den einen Strumpf, den anderen nahm ich wie die Schuhe in die Hände) und rannten zum Strand, wie wir es sollten. Grömitz wurde allerdings nicht angegriffen, wir konnten nach der Entwarnung wieder ins Bett. In der Zeit habe ich am "Nordseelied" etwas gebastelt:

Wo die Alsterwellen trecken an den Strand,

wo das schöne Hamburg stand,

wo Sirenen heulen und das Licht geht aus:

Da ist meine Heimat, da bin ich zuhaus!

In den letzten Kriegswochen wurde außer uns eine NAPOLA-Einheit ebenfalls in das Gebäude einquartiert. NAPOLA ist eine Abkürzung; ich erinnere ihre ausgeschriebene Bedeutung nur ungenau (Nationalpolitische Lehranstalt oder sowas). Die Napolaner wurden besser als wir behandelt. Sie bekamen ihr Essen – mit Fleisch! –, was übrig war, war für uns Schüler. Sie waren hochnäsig wie nur was und brannten offensichtlich darauf, jetzt den Krieg zu gewinnen. Wir waren froh, daß sie eines Tages verlegt wurden. Das war in den letzten paar Wochen vor Kriegsende, als die ersten Mütter oder Tanten aufkreuzten und ihre Kinder oder Neffen abholten. Mich holte die Schwester meines Vaters ab. Als wir in Lübeck umsteigen mußten, kam Fliegeralarm. Alles strömte in den Bunker am oder unter dem Bahnhof. Es war dunkel, nur notwendigste Beleuchtung. Plötzlich sah ich etwas weiter längs – meinen Vater – ?! Es war eine Täuschung – eine Wunschtäuschung und eine Enttäuschung. Wir kamen nachhause, und wenige Tage später trabten die Kolonnen völlig erschöpfter gefangener deutscher Soldaten bei uns vorüber in ein Lager im Stadtpark, wir sahen mit Trauer und Mitleid diesem Elend vom Fenster unseres Vorderzimmers aus zu und hofften, daß Vati noch am Leben sei.

Er war es; er kam einige Monate später, abgerissen und abgemagert, für uns Kinder nicht erkennbar. Meine Mutter erkannte ihn auch zunächst nur an der Stimme, da er von der Straße aus rufen mußte, weil das Haus abgeschlossen war und er keinen Schlüssel mehr hatte.

Damals wurde aus meinem "Schiffchen-Käppi" eine amerikanische Zigarette, die ich bei einem in der Nachbarschaft einquartierten englischen Soldaten als Geburtstagsgeschenk für meine Mutter eingetauscht habe. Aus den Ärmeln des Braunhemds wurde ein Turnbeutel, wie meine Mutter die anderen Teile verwendet hat, erinnere ich nicht.

Unsere Schule war von den Engländern beschlagnahmt, zur Unterbringung irgendeiner Beatzungsbehörde. Schulunterricht gab es zunächst nicht; Fräulein Pieper kam damals zu uns und unterrichtete uns zuhause – Liesel hatte trotz Gymnasial"zulassung" den Rechenunterricht sehr, sehr nötig . . . Im Spätherbst wurde dann Schulunterricht zugelassen: Für uns aber nur die Fächer Schönschreiben und Religion. Er fand für meine Klasse im Gemeindehaus der Eppendorfer Kirche statt; dort war Herr Pastor Gerber, Vater von drei oder mehr Johannitern, tätig. Wir amüsierten uns darüber, daß wir als Schönschrift nun erneut die Deutsche Schrift, die wir als ABC-Schützen gelernt hatten, erneut "lernen" sollten, wir, die doch schon Latein konnten (konnten?!). Das war doch "idiotisch": Die Besatzer lasen sämtliche Post, es hätten sich ja die Deutschen zu Attentaten verabreden können; und die Engländer konnten doch unsere Deutsche Schrift gar nicht lesen! "So'n Quatsch!"

Aber die Dinge änderten sich. Es kam die briefliche Aufforderung, sich da und da in einem unzerbombten Schulgebäude einzufinden, und dort wurden wir dann in Klassen eingeteilt. Der Zufall wollte es, daß ein Mitschüler aus der Jahnschule und ich in die selbe Klasse kamen; ich traf auch die Kameraden wieder, mit denen ich in Uelzen gewesen war. Als Schule wurde uns die Heinrich-Hertz-Schule zugewiesen; ich kam also wieder an den Foßberg. Unterricht fand für die beiden Schulen abwechselnd vor- und nachmittags statt. Irgendwann in dieser Zeit begann dann auch die "Schulspeisung". Das Essen wurde in großen Kübeln angeliefert, in denen die Suppe manchmal schon angesäuert war – aber das störte uns nicht, denn die Lebensmittelzuteilungen auf "Marken" waren knapp bemessen. Die Deutschen sollten büßen.

Wann genau das Johanneum von den Engländern geräumt und uns wieder zur Verfügung gestellt wurde, kann ich nicht genau sagen. Aber daß wir es ziemlich ramponiert vorfanden, erinnere ich sehr gut. Einerseits war das Dachgeschoß des Südflügels schon durch Bombentreffer zerstört worden, andererseits hatten die Tommies während der Besetzung wie die Vandalen in der Schule gehaust. In unserer Ehrenhalle waren z.B. die Köpfe griechischer Philosophen als Ziele für Schießübungen benutzt worden. Schulbänke wurden fast keine mehr aufgefunden – waren sie in Gulaschkanonen verheizt worden? Unordnung überall, und unsauber war es! Wir haben zusammen mit unseren Lehrern tagelang geschuftet, um einen einigermaßen brauchbaren Zustand herzustellen.

Dann kam die Frage der Einrichtung von Klassenzimmern. Wir haben noch mehrere Jahre auf zurückgelassenen Biergartenbänken gesessen, an Tischen gleichartiger Herkunft. Uns Schülern kamen diese Möbel gelegentlich sehr zunutze: Kam einer aus der Klasse mit der Übersetzung nicht zurecht, bestand die "Hilfe" darin, daß einer der Biertische zum Zusammenbrechen gebracht wurde. Die Schultaschen, die Tintenfässer, die Hefte – alles rutschte in Richtung Fußboden, und das Aufräumen wurde genutzt, um dem Klassenkameraden Hilfreiches zuzuraunen.

In einem anderen Jahr hatten wir eine Klasse ganz ohne Tische; wir mußten alles mitschreiben, weil es keine Schulbücher gab; das geschah auf unseren Schultaschen auf unserern Knieen. Wir saßen auf Aulabänken. Hinter uns stand an der Wand ein großes Bücherbord, allerdings ohne Inhalt, denn die Borte waren wohl den Schulbänken in die Gulaschkanonen gefolgt. Oben auf dieses sehr schwankend dastehende Bücherbord stellten wir nach der Essenspause unsere ausgespülten Eßgeschirre – vorsorglich randvoll mit Wasser gefüllt, denn es konnte ja eine Notsituation eintreten, die man mit leichtem Schaukeln an dem Bücherbord in eine Überschwemmung verwandeln konnte . . .

Eine dritte "Klasse" soll auch noch geschildert werden; es handelt sich um den Vorraum der Schulbibliothek im Dachgeschoß des Nordflügels. Der Raum war schmal und dunkel; die Dachschräge war durch zwei Mansarden notdürftig erhellt. Wir saßen auf der einen Seite entlang der Wand auf zwei oder drei Aulabänken; davor standen sehr schwere Tische aus dem Lehrer- oder Rektorzimmer, auf deren anderer Seite wiederum Aulabänke standen. Läutete es zur Hofpause, war schneller Aufbruch angesagt. Ich saß zu der Zeit ziemlich in der Mitte der Bänke an der Wand – wie sollte ich aufbrechen? Ich stieg immer auf meinen Sitz, von da auf den Tisch und sprang dann mit einer Flanke über die Lehne der gegenüberstehenden Bank – eines Tages dem Lehrer vor die Füße, der als Zuständiger für die Bibliothek gerade dorthin strebte. Erschrocken über meine Landung unmittelbar vor seinen Füßen, packte er mich am Ohr und fragte: "Machst du das zuhause auch so?!" Meine ehrliche Antwort: "Nein, Herr Doktor, bei uns stehen die Möbel ganz anders" quittierte er mit der Frage nach meinem Namen und dann mit der kürzesten je gemachten Eintragung ins Klassenbuch: "Kroymann dreist!".

Ein Problem (keine Schulbücher) habe ich schon erwähnt. Es wurde in den höheren Klassen zum Teil dadurch gemildert, daß sich in den Familien Bücher mit den in den Lehrplan passenden antiken Texten fanden Manchmal waren solche (oftmals aus dem 19. Jahrhundert stammenden) Bücher mit etwas anderen Textstellen herausgegeben. Diese Textunterschiede wurden dann im Unterricht geklärt. Das führte aber immer wieder zu Unterbrechungen und Behinderungen des Unterrichts.

Ein weiteres Problem war: Keine Hefte. Wir mußten eigentlich alles, was zu lernen war, mitschreiben, aber irgendwann war jedes Heft voll. Und für Klassenarbeiten mußte es ja auf jeden Fall ein Heft geben, das der Lehrer dann zu Korrekturen mitnahm. Ich kam auf eine Methode, gerade für Klassenarbeiten mit einer recht breiten Feder sehr klein – sehr klein! – zu schreiben; auf diese Weise blieb mancher Fehler unentdeckt. Bei Mathematik war meine Schrift deutlich größer und lesbarer.

Mit 14 Jahren konnte ich in den Ruderclub des Johanneums (RdJ) eintreten. Boote des RdJ und des Hamburger und Germania Ruderclubs, dessen Gastverein der RdJ schon seit der Gründung im Jahre 191o war, lagen zum Teil im Polizei-Bootshaus am Isebeckkanal, in unmittelbarer Nähe unserer Wohnung; denn das Clubbootshaus war wie unsere Schule von den Engländern beschlagnahmt. Es begann eine Zeit der wachsenden Schulferne. Der Rudersport packte mich mit Haut und Haar. Außer mir waren zwei Klassenkameraden Wolf und "Goggel" eingetreten. Wir faßten sehr bald Fuß im RdJ und brachten bald den größten Teil unserer Freizeit auf dem Wasser zu. Wir trainierten für Regatten und machten Wanderfahrten, die wir selbst organisierten. Zu einer Wanderfahrt auf der Trave brachten Wolf und ich zwei Zelte per Fahrrad nach Lübeck; sie waren alt und teils mit Servietten der Familie Donandt geflickt. Die Fahrt sollte am nächsten Tag starten; wir luden die Zelte bei seiner Tante ab und fuhren dann wieder nachhause – insgesamt waren das mal eben 12o km. Rudern stärkt, vor allem die Beine . . .

Es gab auch Klassenreisen. Die erste führte uns – noch in der "schlechten Zeit" – nach Isernhagen-Hankensbüttel in der Lüneburger Heide. Die gewieften unter uns waren sofort im Küchendienst: dort gab es immer etwas zu schlecken oder Töpfe auszulecken! Eines Tages führte unser Klassenlehrer "Piccolo" uns in eine Molkerei. Welch ein Erlebnis! Wir standen um einen Riesenbottich voller Milch, die zum Buttern um- und umgerührt wurde. Obenauf der Rahm! Wie langten unsere Finger da hinein! Wie labte uns, was wir immer wieder von ihnen ablecken konnten!

Eine andere Klassenreise ging nach Wenningstedt/Sylt in ein dortiges Heim. Es war noch kalt in dem Frühjahr, aber wir buddelten am Strand und "verteidigten" bei steigender Flut dann unsere Burg gegen den Blanken Hans.

Die Zeit verging, die Verhältnisse stabilisierten sich wieder – so nach und nach – und für uns kam das Abitur nahe. In diesem Jahr machten wir unter Leitung eines Referendars, der uns in Deutsch unterrichtete, die letzte Klassenreise: per Fahrrad von Würzburg aus durch Franken. In der Bahn war in unserem Abteil recht Lautes und Heiteres im Gange. Es beschwerten sich Erwachsene – ausgerechnet bei unserem Reiseleiter, der bei uns nur "Maestro" genannt wurde. Man fragte ihn, wo denn unser Lehrer sei?! Er erwiderte ganz – cool würde man heute wohl sagen – : "Der sitzt wohl schon beim Abendbrot . . .", sorgte dann aber anschließend für mehr Ruhe bei uns.

In Würzburg auf dem Bahnhofsvorplatz mußte einer von uns auf seinem funkelnagelneuen Rad erst mal im Kreis herumgeschoben werden, bis er das Radfahren so einigermaßen gelernt hatte. Dann ging es los. Erste Etappe: von Würzburg nach Bamberg. Das hat auch unser Fahrrad-Neuling geschafft. Wir waren drei Wochen unterwegs. Irgendwo gab an meinem Rad (das meine Mutter von einer unserer Untermieterinnen gegen eine eiserne Bettstelle eingetauscht hatte) die vordere Radgabel auf, und zwar am Anfang eines geradeaus ziemlich steil abschüssigen Straßenabschnitts. Ich konnte plötzlich nicht mehr lenken! Was tun?! Ich ließ das Rad bis ganz nach unten rollen und konnte absteigen. Aber wie sollte es weitergehen? Zwei Mitschüler wurden mit entsprechend Geld aus der Reisekasse in den nächsten Ort geschickt, wo sie tatsächlich einen Fahrradhändler ausfindig machen konnten. Sie kamen mit einer neuen Gabel zurück. Diese wurde eingebaut – und einer, der dabei helfen wollte, verletzte sich an einem seiner Finger. Da er absolut "kein Blut sehen konnte", der Finger aber blutete, fiel er in Ohnmacht. Ein Pflaster half ihm dann aber sehr schnell wieder auf die Beine – und aufs Rad. Wir sahen noch viele schöne fränkische Orte; am besten erinnere ich Rothenburg ob der Tauber, wohin es meine Frau und mich in diesem Jahr – nicht zun ersten Mal – wieder gezogen hat. Dort habe ich den ersten Wein meines Lebens getrunken, Frankenwein. Den sollten wir auf dieser Reise kennen und schätzen lernen, auch das war ein Reiseziel – aber es durfte jeden Abend nur höchstens ein Viertele sein!

Nach unserer Rückkehr kam das Abitur näher und näher und war dann auch geschafft. Alle dreizehn Klassenkameraden kamen durch, und es wurde gefeiert – wo? Im Clubbootshaus des Hamburger und Germania, der Heimat des RdJ.

Und damit endete die Schulzeit, der dieser Bericht ja dienen sollte.