II. Rückschau auf den Ursprung und die

Entwicklungstendenzen des deutschen Medaillenschaffens

von der Renaissance bis zur Gegenwart

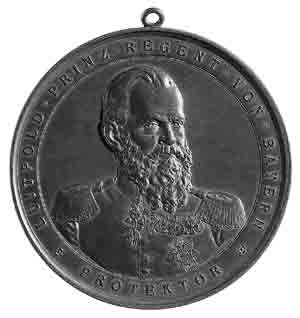

5. Das 19. Jahrhundert

Seit der Wende zum 19. Jahrhundert wurden

kultureller und wissenschaftlich-technischer Fortschritt mehr denn je

gefeiert. Erfinder, Erfindungen und deren praxisorientierte Nutzung galt

es zu bejubeln. (Katalog-Nr. 16, 28, 35) Zur Fortschrittspropagierung

gab es zahlreiche Industrie-, Landwirtschafts- und Gewerbemessen und Ausstellungen

aller Art. Die Teilnehmer wollten sich, die Briefköpfe und Erzeugnisse

mit Medaillen schmücken. Dieser Wunsch ging zurück auf den Auszeichnungscharakter

vieler Medaillen, der noch aus der Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts datierte,

als kulturelle und wissenschaftliche Leistungen mit schwergewichtigen

Goldmedaillen, dediziert "Für Kunst und Wissenschaft",

aus des Fürsten Hand belohnt wurden. Nunmehr sorgten zahllose Preismedaillen

für den gefragten Putz. (Katalog-Nr. 25, 31)

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

trat das zuvor eher stillschweigend geduldete Festhalten an früheren

Stilformen verstärkt hervor. Eine vornehmlich national geprägte

Geschichtsforschung war in den Mittelpunkt des kulturwissenschaftlichen

Interesses gerückt und erstreckte sich auf fast alle Bereiche des

gesellschaftlichen Lebens. Historische Quellenforschung

und Nationalbewegung entdeckten das Mittelalter neu. Romanische und gotische

Kunstrichtungen kamen wieder zur Geltung. Daneben blieben Renaissance

und Klassizismus hoch im Kurs, selbst barocke Stilelemente wurden nicht

verschmäht. Mischformen bildeten sich heraus. Im Zeitalter der industriellen

Revolution galt die Perfektion bei der Medaillenherstellung mehr denn

je. Zum Medailleur trat gleichberechtigt der Techniker. Das vernichtende

Urteil der (zeitgenössischen) Kunstwissenschaft über die Medaille

des Historismus war nicht so sehr auf die Inhalte gerichtet, sondern galt

vor allem dem Umstand, daß es nicht gelang, einen neuen Stil zu

kreieren, daß formalistisch-degoutante Symbolik vorherrschte und

daß die Medaille überwiegend zur industriellen Massenware,

bestenfalls zum perfekten, aber leblosen Kunsthandwerk verkam. Die Wurzeln

dieses geschmähten "Medaillenstils", nämlich mit dem

Stilpluralismus Geschichtsbewußtsein und Patriotismus bildhaft zu

offenbaren, waren längst vergessen. Dabei ermöglichte gerade

die Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts vielen Künstlern beste

Ausbildung, Förderung und Emanzipation. (Katalog-Nr. 34)

Die patriotische Nationalbewegung im

Deutschland des 19. Jahrhunderts mündete angesichts der gescheiterten

Revolution von 1848 und der nun hervorbrechenden sozialen Fragestellungen

folgerichtig in die Entwicklung einer politischen Parteienlandschaft.

(Katalog-Nr. 26, 27, 30, 33)

Immer mehr propagandistische und politische Inhalte fanden Eingang in die Medaillenthematik. Nationalbewegung, Sozialdemokratie und Arbeiterbewegung bedienten sich zunehmend der Volksmedaille, einer auf große Verbreitung zielenden Kleinform aus meist wertlosem und daher preiswertem Metall. (Katalog-Nr. 29, 32)

Immer mehr propagandistische und politische Inhalte fanden Eingang in die Medaillenthematik. Nationalbewegung, Sozialdemokratie und Arbeiterbewegung bedienten sich zunehmend der Volksmedaille, einer auf große Verbreitung zielenden Kleinform aus meist wertlosem und daher preiswertem Metall. (Katalog-Nr. 29, 32)