|

| Film ab! |

| Filmplakate der DEFA |

| Das szenisch-illustrative Filmplakat |

| Das "Kopf"-Plakat |

| Typographisch dominierte Plakate |

| Zeichenhaft-symbolische Plakatgestaltungen |

| Das Medium Film im Plakat |

| Ausblick |

| Theater- plakate |

Film- plakate |

Friedens- plakate |

Sitemap | Impressum | Gästebuch DHM |

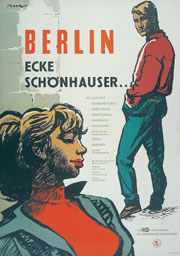

Berlin - Ecke Schönhauser

Weniger eine bestimmte Szene als die Stimmung des Films vermittelt

Hans Adolf Baltzers Plakat zu "Berlin

- Ecke Schönhauser" von 1957. Der Film stellte die "verlorene" Nachkriegsgeneration

in den Mittelpunkt, zeigte Jugendliche, denen es zu Hause zu eng wurde oder

an Verständnis fehlte und die sich unter den U-Bahn-Bögen in der Schönhauser

Allee trafen. Er versuchte den sozialen Wurzeln für das Verhalten der Jugendlichen

auf die Spur zu kommen und ging dabei sehr differenziert vor. Auf dem Plakat

lenkt Baltzer den Blick von der Vordergrundfigur der jungen Frau diagonal

in den Bildraum zu einem ganzfigurig dargestellten jungen Mann. Links erinnert

eine angedeutete Mauer an das Berliner Altbau-Milieu. Die Signalfarbe Rot

erscheint im Titel und in der Kleidung. So wird einerseits der Titel mit

der Szene verbunden und andererseits das Wort "Berlin" herausgestellt. Die

Gestaltung versucht, das im Film geschilderte Lebensgefühl über die Haltung

der Dargestellten auszudrücken. Die Darstellung des Mädchens mit dem engen

roten Pullover und dem Pferdeschwanz sowie die lässige Haltung des Jungen

nehmen Motive einer nicht staatskonformen Jugendkultur auf und vermitteln

den Eindruck des "Herumhängens" und Gebarens der "Halbstarken".

Der Film gestaltete ein Zeitthema, das sowohl in Ost wie West Beachtung

fand. So drehte Georg Tressler 1956 in Westberlin "Die Halbstarken" mit

Horst Buchholz und Karin Baal, der einer ganzen Gattung von Filmen ihren

Titel gab. Der Film "Berlin - Ecke Schönhauser" von Gerhard Klein war in

der DDR heftig umstritten. Ihm wurde vorgeworfen, nur problematische und

negative Erscheinungen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Freigabe für die

Kinos erhielt der Film zwar, nachdem er in Voraufführungen bei der "Freien

Deutschen Jugend" (FDJ) positiv aufgenommen worden war, aber nach der 2.

Filmkonferenz der SED im Juli 1958 wurde die Kritik an ihm erneuert.11

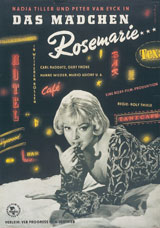

Das Mädchen Rosemarie

In der DDR wurden durchaus auch Westfilme gezeigt, und sogar bundesdeutsche

Produktionen wie das "Schwarzwaldmädel" fanden ihren Weg in die Lichtspielsäle

der DDR, was sicher mehr erstaunt als die Vorführung der mit westdeutschen

Verhältnissen kritisch umgehenden Produktion "Das

Mädchen Rosemarie" von 1958. Doch die Grenze war bei den vordergründig

unpolitischen Unterhaltungsfilmen der dreißiger und vierziger Jahre mit

Zarah Leander oder Marika Rökk erreicht, die das Publikum durchaus zu sehen

wünschte. In diesen Fällen sprach sich die Abteilung Kultur des ZK der SED

gegen eine Aufführung aus, da diese Filme nicht "zur Förderung des sozialistischen

Bewußtseins" beitrügen.12

Für den Film "Das Mädchen Rosemarie" entwarf Walter Martsch ein Plakat,

das den Ausschnitt eines Szenenphotos mit der zeichenhaften Montage von

Leuchtreklameschriften verbindet. Oberhalb des Titels wird auf die beiden

Hauptdarsteller - die Publikumslieblinge Nadja Tiller und Peter van Eyck

- hingewiesen. Die Präsentation der Hauptdarstellerin in einer lasziven

Haltung und die Leuchtreklamen eines nächtlichen Vergnügungsviertels sollten

an die "dekadente" Wunderwirtschaftswelt der Bundesrepublik gemahnen. Pikanterweise

nähert sich auch die Erwähnung der bundesdeutschen Produktionsfirma und

des Regisseurs der Gestaltung der Leuchtschriften an. Der Film erzählte,

basierend auf der Geschichte der 1957 zu Tode gekommenen Frankfurter Edel-Prostituierten

Rosemarie Nitribitt, die Story des "leichten Mädchens" Rosemarie, das sich

mit den Bonzen der bundesdeutschen Wirtschaft einläßt.

| 11 | Schenk: Das zweite Leben …, 1994, S. 130 f. | |

| 12 | SAPMO, DY 30/IV 2/902/62, Herta Wolfsohn an die Abt. Kultur des ZK der SED, 26.4.1960, Bl. 120. |

| oben | weiter |

|

|

|

|

|